あおば R4.6.3

夏園服に衣替えした子ども達はとてもすがすがしく、爽やかに見えます。年月の経つのはとても早く6月6日で学園も57年を数えます。昭和40年度より準備を始め、昭和41年6月6日に本格的に初めての入園児を迎えて以来57回の四季を子どもたちと保護者の方々また、地域の方々、教職員に支えられながら一緒に過ごしてきました。

例年この時期、子ども達の元気なご挨拶があちら、こちらと聞こえてきます。

朝、子ども達にあった時、きちんと足をそろえ「おはようございます」と上品なご挨拶をしてくれたり、昼、手を振りながら「こんにちは!」と笑顔で挨拶してくれたり、帰りに「さようなら、またあした」と話しかけてくれたり、返事として「おりこうさんだねぇ」と話しかけると、恥ずかしそうに走っていく姿も見られます。どんな小さな子にも大きなプライドがあり、それを一生懸命表わしたり、表わそうとしたり自分の存在を認めさせようとし、それを認めるとお互いに安心し伸び伸びとした表情になったり前向きで明るい物事の捉え方、取り組み方ができるようになったりします。むかし最初の園長が保護者の方々に向かってよく話をしていたことのひとつとして「親」という字は木の上に立って見るという意味があるんですよ!という言葉をよく思い出します。子どもに寄り添うことも大切ですけど、少し離れて見て、出来たことを認めてあげると「見ていてくれているんだ」という安心と「認めてくれている」という誇りを自然に持つようになります。子どもと常に接している大人として、個々の子ども達を理解し認め、明るく伸び伸びとした成長へと繋がる芽を創っていろいろな四季を子ども達と一緒にこれからも積み重ねていきましょう! つらいとき、なんでなんだろうとおもうとき、恥ずかしい話ですが最近になってよく小さいときに親の言ってくれていた言葉を思い出します。「だれのために頑張っても 頑張ったという経験は自分のもの」・・・よく思い出します。

6日月曜日は学園創立記念日の為【休園】です。

来週7日より「しばふあそび」をはじめます!!

園庭の芝生の整備も整いましたので7日よりしばふあそびをおこないます。おくつをぬぎはだしになって遊びます。子ども達にはだしで遊ぶことによって芝生の感覚や開放感を持ってもらおうと「しばふあそび」をおこないます。

チーム保育

6月中の毎水曜日「きくぐみ」と「たけぐみ」でチーム保育をおこないます。目的は年長組の子ども達と年少組の子ども達との連携や子ども同士の伝え合いをすることにより充実した保育を目指します。

例年この時期、子ども達の元気なご挨拶があちら、こちらと聞こえてきます。

朝、子ども達にあった時、きちんと足をそろえ「おはようございます」と上品なご挨拶をしてくれたり、昼、手を振りながら「こんにちは!」と笑顔で挨拶してくれたり、帰りに「さようなら、またあした」と話しかけてくれたり、返事として「おりこうさんだねぇ」と話しかけると、恥ずかしそうに走っていく姿も見られます。どんな小さな子にも大きなプライドがあり、それを一生懸命表わしたり、表わそうとしたり自分の存在を認めさせようとし、それを認めるとお互いに安心し伸び伸びとした表情になったり前向きで明るい物事の捉え方、取り組み方ができるようになったりします。むかし最初の園長が保護者の方々に向かってよく話をしていたことのひとつとして「親」という字は木の上に立って見るという意味があるんですよ!という言葉をよく思い出します。子どもに寄り添うことも大切ですけど、少し離れて見て、出来たことを認めてあげると「見ていてくれているんだ」という安心と「認めてくれている」という誇りを自然に持つようになります。子どもと常に接している大人として、個々の子ども達を理解し認め、明るく伸び伸びとした成長へと繋がる芽を創っていろいろな四季を子ども達と一緒にこれからも積み重ねていきましょう! つらいとき、なんでなんだろうとおもうとき、恥ずかしい話ですが最近になってよく小さいときに親の言ってくれていた言葉を思い出します。「だれのために頑張っても 頑張ったという経験は自分のもの」・・・よく思い出します。

6日月曜日は学園創立記念日の為【休園】です。

来週7日より「しばふあそび」をはじめます!!

園庭の芝生の整備も整いましたので7日よりしばふあそびをおこないます。おくつをぬぎはだしになって遊びます。子ども達にはだしで遊ぶことによって芝生の感覚や開放感を持ってもらおうと「しばふあそび」をおこないます。

チーム保育

6月中の毎水曜日「きくぐみ」と「たけぐみ」でチーム保育をおこないます。目的は年長組の子ども達と年少組の子ども達との連携や子ども同士の伝え合いをすることにより充実した保育を目指します。

6月給食メニュー

イラストはイメージです。

6月給食メニューPDFをクリックすると開きます。

6月給食メニューPDFをクリックすると開きます。

6月園だより

6月園だよりPDFをクリックすると開きます。

5月30日〜6月3日週案(活動の予定)

5月30日〜6月3日週案(活動の予定)PDFをクリックすると開きます。

あおば R4.5.27

幼稚園の桜の花や玄関横のチューリップやラッパすいせんの花も、ほぼ咲き終えました。今はつつじの花が鮮やかに咲いています。さして小さいバナナみたいな花の房を付けたキングサリーの花が今にも咲きだしそうです。毎年、その花たちを見て子ども達はどんな表情をするのか、どんな「ことば」がでてくるのかがとても楽しみです。季節とともに移り変わる環境の中、子ども達の発見する力や想像力を大切にしていきます。

雨の日

久しぶりの雨、雨だと「きょうはあめがふっているから、おそとあそびはしないでなかであそぼうね!!」というスタイルですが、今日、雨が降っている戸外にあるクラスが出かけました。かっぱを着たり、大きな傘をさしたり、職員室で見ているとお外の匂いをかいだり、雨にふれたり、雨を集めたり、音を聞いたり・・・子どもたちは楽しそうに、嬉しそうに雨と触れ合っていました。とてもいい感じの時間に見え、園舎に入って来た時は、みんな満足気でなにか伝えたいような表情を浮かべていたので「なにしてきたの?」と聞くと「たのしかった!!」と嬉しそうに答えてくれました。「あめ」=お外で遊べない から「あめ」=発見 に子ども達の考え方が変わった瞬間になり、大人の固まった考えから子どもの柔軟な考えに感動した時間でもありました。「あめ」ありがとうございます。

安全を造る・安全を守る

毎年この時期は子どもに関しても、大人に関しても「えぇ〜」というような痛ましい事故や事件が多く報道されるこの時期、その対策は・・・といっても、いろいろなケースがあり、評論家の人数の分、いろいろな対応があり、振り回される時も・・・・なんで?という事故や無差別な事件、子どもの虐待等々、ただ道を歩いていても尋常ではない事故や事件に巻き込まれたり・・・そんなことが多く発生すると、どこに行くにも警戒したり、人を信用できなくなったり、びくびくしながら外出しなければいけません。解説は出来ても偉そうにこうするべきとは言えませんが、大人のしっかりした考え方が必要です。悪い事が続くと連鎖するように多くなってきます。良い事が続くと、これもまた連鎖します。良い大人でいることは、たまに疲れちゃったり、恥ずかしくなっちゃたりする時もあるのですが、よく幼稚園で子ども達に話す良い子・悪い子のように良い大人になりましょう。

フッ化物洗口

6月14日より年長・年中児の希望者を対象にフッ化物洗口をおこないます。

このことにつきましてフッ化物洗口を 希望する 希望しない のアンケートを 5月30日12時より6月2日12時の間連絡アプリでおこないますのでご回答をお願いします。

子どもの発達段階 「新しい生活様式」と言われても尊重したいこと

子どもにはいくつかの発達段階があり、年齢により身体的、精神的、さらに感情的な成長をしていきますが、この発達段階に合わせた課題を与えていくこと、また発達段階を知ることで、より子どもとのコミュニケーションをとりやすくなり、教育も与えやすくなります。特に幼児後期は、親の元以外で過ごす時間が多くなり、自分から遊ぶものを見つけたり、友達に話しかけたりするようになっていきます。自発的に何か行動を起こすようになったら、間違った方向に自発性を発揮しないように見守りつつ、子どもに反応してあげる為にも、感染予防に留意しつつ大切な発達段階の保持に努めます。

雨の日

久しぶりの雨、雨だと「きょうはあめがふっているから、おそとあそびはしないでなかであそぼうね!!」というスタイルですが、今日、雨が降っている戸外にあるクラスが出かけました。かっぱを着たり、大きな傘をさしたり、職員室で見ているとお外の匂いをかいだり、雨にふれたり、雨を集めたり、音を聞いたり・・・子どもたちは楽しそうに、嬉しそうに雨と触れ合っていました。とてもいい感じの時間に見え、園舎に入って来た時は、みんな満足気でなにか伝えたいような表情を浮かべていたので「なにしてきたの?」と聞くと「たのしかった!!」と嬉しそうに答えてくれました。「あめ」=お外で遊べない から「あめ」=発見 に子ども達の考え方が変わった瞬間になり、大人の固まった考えから子どもの柔軟な考えに感動した時間でもありました。「あめ」ありがとうございます。

安全を造る・安全を守る

毎年この時期は子どもに関しても、大人に関しても「えぇ〜」というような痛ましい事故や事件が多く報道されるこの時期、その対策は・・・といっても、いろいろなケースがあり、評論家の人数の分、いろいろな対応があり、振り回される時も・・・・なんで?という事故や無差別な事件、子どもの虐待等々、ただ道を歩いていても尋常ではない事故や事件に巻き込まれたり・・・そんなことが多く発生すると、どこに行くにも警戒したり、人を信用できなくなったり、びくびくしながら外出しなければいけません。解説は出来ても偉そうにこうするべきとは言えませんが、大人のしっかりした考え方が必要です。悪い事が続くと連鎖するように多くなってきます。良い事が続くと、これもまた連鎖します。良い大人でいることは、たまに疲れちゃったり、恥ずかしくなっちゃたりする時もあるのですが、よく幼稚園で子ども達に話す良い子・悪い子のように良い大人になりましょう。

フッ化物洗口

6月14日より年長・年中児の希望者を対象にフッ化物洗口をおこないます。

このことにつきましてフッ化物洗口を 希望する 希望しない のアンケートを 5月30日12時より6月2日12時の間連絡アプリでおこないますのでご回答をお願いします。

子どもの発達段階 「新しい生活様式」と言われても尊重したいこと

子どもにはいくつかの発達段階があり、年齢により身体的、精神的、さらに感情的な成長をしていきますが、この発達段階に合わせた課題を与えていくこと、また発達段階を知ることで、より子どもとのコミュニケーションをとりやすくなり、教育も与えやすくなります。特に幼児後期は、親の元以外で過ごす時間が多くなり、自分から遊ぶものを見つけたり、友達に話しかけたりするようになっていきます。自発的に何か行動を起こすようになったら、間違った方向に自発性を発揮しないように見守りつつ、子どもに反応してあげる為にも、感染予防に留意しつつ大切な発達段階の保持に努めます。

5月23日〜27日週案(活動の予定)

5月23日〜27日週案PDFをクリックすると開きます。

あおば R4.5.20

昨日は降園時のバス時刻の遅延・到着メールの不具合等ご心配をおかけしました。保護者の方におかれましては対応・ご理解ご協力ありがとうございました。

道路・公園等でのキャッチボールが禁止されている今、子どもが集団で考えて経験・体験する遊びの数が少なくなっているような気がします。今から20年ほど前は「最近の子どもは骨が折れやすい」「それは外遊びが少なくなり、転んだりする機会が少なく、転んだ経験がないので転んだ時の受け身ができないから」と言われていた時代もあります。だからといって、わざわざ転ぶ場面を作ったり、転ばせたりするものではなく、自然にいろいろな遊びの中で幼児期ならではの しなやかな体で、体を動かし人や、物との接触を楽しんだり、体を動かすことの楽しさやいろいろな動きの中でバランス感覚を身に着ける環境が大事なものです。感染症の防止対策も自然な流れの中で清潔というものに強く執着せずに自然な流れで身に着けてもらう努力をします。

夏園服・トレーニングウェア・なふだのお渡しする日について 訂正

5月13日の「あおば」にて5月27日にお渡しする予定と記載しましたが注文したものが業者より届きまして準備が整いましたので来週23日(月曜日)にお渡しします。

たけ組は24日にお渡しします。

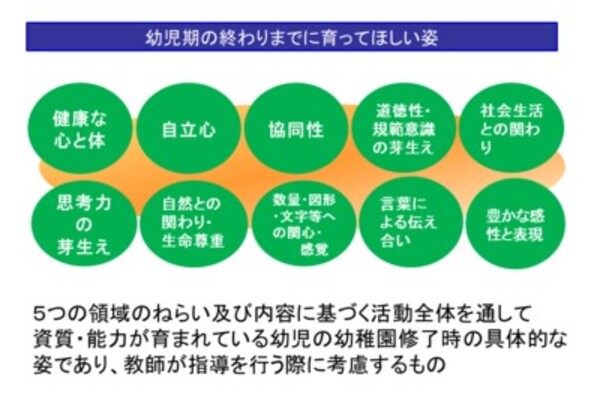

ご紹介幼児教育や保育に関係する「10の姿」

文部科学省が小学校入学までの幼児期に育んでほしい姿を示した「10の姿」というものがあります。知識や技能の基礎、思考力や判断力、表現力の基礎を習得するとともに、学びに向かう力や人間力を養う狙いが込められています。

幼稚園、保育所、認定こども園共通の指針

いずれの項目も育てるべき能力や目標点といった達成を求められる課題ではなく、あくまで育ってほしい方向性を表したもので「幼児が生活や遊びの中で感性を働かせて良さや美しさを感じ取り、できることを工夫して使えるようにすることが重要」とされています。

遊びや他者との関わりの中で習得

「10の姿」は幼稚園の先生や保育士らが厳しく教え指導するようなものではありません。自然に身につけていくものです。協同性や道徳性・規範意識は友だちと遊ぶ中で協力し合い、互いを思いやることで習得していきます。

そうした友だちとの遊びをはじめ、先生や保育士、地域の人たちと関わることで、社会や地域とつながりを持つことにもなります。

かいつまんでご紹介すると

・健康な心と体は日常生活の積み重ねから

健康な心と体は成長段階に合わせた遊びや普段の行動の中で養っていくものです。幼児は遊んでいるうちに多様な動きを経験し、体の動きを調整できるようになります。危険なことや場所が分かるようになるのも遊びの中からです。おいしいものを食べることは、食べ物に対する興味を生み、食の大切さに気付くきっかけになります。

5歳児になると1日の見通しが立てられるようになり、先の見通しを持って行動することを覚えます。これも日常 生活の積み重ねから少しずつ学んでいくことの一つです。

・自然との関わりは五感で学ぶ

幼児に「自然は大事、命は大切」と訴えたところでなかなか理解してもらえないこともあります。本来、自然との関わりや生命を尊重する気持ちは、昆虫を育てたり、草花を観察したりする中で五感を通して覚えていくことです。頭で理解するというよりは、体で覚える性質のものだといえます。したがって、幼稚園や保育所などでの日常に身近な自然や生き物と触れ合う機会を持つことが欠かせません。

・言葉や文字との出会いの場が必要

幼児は遊びの中で言葉を伝え合い、コミュニケーション能力を高めていきます。少しずつ言葉を覚えていく中で次第に感覚が豊かさを増し、先生や友だちと心を通わせることができるようになっていきます。絵本や童話と親しむこともその第一歩といえます。やがてその積み重ねが思考力や判断力、表現力を養うことにつながります。言葉や文字とどう出会い、興味を持てるようにするのか?工夫して取り組んでいきます。

・数量や図形への関心は周囲の大人も一緒に

数量・図形、文字などへの関心は、読み書きを教えることを指しているわけではありません。絵本や普段の遊びの中で幼児に数字や図形、文字と触れ合わせ、関心を引き出していくことを意味しています。

遊びの勝ち負けを判断するために人数を数えたり、遊びの目的でひらがなの看板を書いたりすることも、幼児が関心を持つきっかけにもなります。幼児がどのように数字をとらえようとしているのか、どんな考えを持っているのかなどについて、一緒になって考えていきます。

小学校の教科(国語・算数・理科・体育等々)と違い幼稚園には教育目標を設定するための領域として5領域(健康、人間関係、環境、言葉、表現)というものがあります。これは遊びの中で健康な心と体を育むことや他者との関わりの中で生活の決まりを学ぶことなど「10の姿」と重複する部分があります。この5領域が幼児教育の核となる要素であるのに対し「10の姿」は小学校での教育も考慮して5領域をさらに細かく分類したものといえます。

小学校に入学したあとも継続して育んで子どもたちが健やかに成長できるよう「10の姿」を園内での活動や遊びのヒントに活用しています。

感染症について予防対策マニュアル

現在作成中です。出来上がりましたら配布いたしますので、ご活用ください。

道路・公園等でのキャッチボールが禁止されている今、子どもが集団で考えて経験・体験する遊びの数が少なくなっているような気がします。今から20年ほど前は「最近の子どもは骨が折れやすい」「それは外遊びが少なくなり、転んだりする機会が少なく、転んだ経験がないので転んだ時の受け身ができないから」と言われていた時代もあります。だからといって、わざわざ転ぶ場面を作ったり、転ばせたりするものではなく、自然にいろいろな遊びの中で幼児期ならではの しなやかな体で、体を動かし人や、物との接触を楽しんだり、体を動かすことの楽しさやいろいろな動きの中でバランス感覚を身に着ける環境が大事なものです。感染症の防止対策も自然な流れの中で清潔というものに強く執着せずに自然な流れで身に着けてもらう努力をします。

夏園服・トレーニングウェア・なふだのお渡しする日について 訂正

5月13日の「あおば」にて5月27日にお渡しする予定と記載しましたが注文したものが業者より届きまして準備が整いましたので来週23日(月曜日)にお渡しします。

たけ組は24日にお渡しします。

ご紹介幼児教育や保育に関係する「10の姿」

文部科学省が小学校入学までの幼児期に育んでほしい姿を示した「10の姿」というものがあります。知識や技能の基礎、思考力や判断力、表現力の基礎を習得するとともに、学びに向かう力や人間力を養う狙いが込められています。

幼稚園、保育所、認定こども園共通の指針

いずれの項目も育てるべき能力や目標点といった達成を求められる課題ではなく、あくまで育ってほしい方向性を表したもので「幼児が生活や遊びの中で感性を働かせて良さや美しさを感じ取り、できることを工夫して使えるようにすることが重要」とされています。

遊びや他者との関わりの中で習得

「10の姿」は幼稚園の先生や保育士らが厳しく教え指導するようなものではありません。自然に身につけていくものです。協同性や道徳性・規範意識は友だちと遊ぶ中で協力し合い、互いを思いやることで習得していきます。

そうした友だちとの遊びをはじめ、先生や保育士、地域の人たちと関わることで、社会や地域とつながりを持つことにもなります。

かいつまんでご紹介すると

・健康な心と体は日常生活の積み重ねから

健康な心と体は成長段階に合わせた遊びや普段の行動の中で養っていくものです。幼児は遊んでいるうちに多様な動きを経験し、体の動きを調整できるようになります。危険なことや場所が分かるようになるのも遊びの中からです。おいしいものを食べることは、食べ物に対する興味を生み、食の大切さに気付くきっかけになります。

5歳児になると1日の見通しが立てられるようになり、先の見通しを持って行動することを覚えます。これも日常 生活の積み重ねから少しずつ学んでいくことの一つです。

・自然との関わりは五感で学ぶ

幼児に「自然は大事、命は大切」と訴えたところでなかなか理解してもらえないこともあります。本来、自然との関わりや生命を尊重する気持ちは、昆虫を育てたり、草花を観察したりする中で五感を通して覚えていくことです。頭で理解するというよりは、体で覚える性質のものだといえます。したがって、幼稚園や保育所などでの日常に身近な自然や生き物と触れ合う機会を持つことが欠かせません。

・言葉や文字との出会いの場が必要

幼児は遊びの中で言葉を伝え合い、コミュニケーション能力を高めていきます。少しずつ言葉を覚えていく中で次第に感覚が豊かさを増し、先生や友だちと心を通わせることができるようになっていきます。絵本や童話と親しむこともその第一歩といえます。やがてその積み重ねが思考力や判断力、表現力を養うことにつながります。言葉や文字とどう出会い、興味を持てるようにするのか?工夫して取り組んでいきます。

・数量や図形への関心は周囲の大人も一緒に

数量・図形、文字などへの関心は、読み書きを教えることを指しているわけではありません。絵本や普段の遊びの中で幼児に数字や図形、文字と触れ合わせ、関心を引き出していくことを意味しています。

遊びの勝ち負けを判断するために人数を数えたり、遊びの目的でひらがなの看板を書いたりすることも、幼児が関心を持つきっかけにもなります。幼児がどのように数字をとらえようとしているのか、どんな考えを持っているのかなどについて、一緒になって考えていきます。

小学校の教科(国語・算数・理科・体育等々)と違い幼稚園には教育目標を設定するための領域として5領域(健康、人間関係、環境、言葉、表現)というものがあります。これは遊びの中で健康な心と体を育むことや他者との関わりの中で生活の決まりを学ぶことなど「10の姿」と重複する部分があります。この5領域が幼児教育の核となる要素であるのに対し「10の姿」は小学校での教育も考慮して5領域をさらに細かく分類したものといえます。

小学校に入学したあとも継続して育んで子どもたちが健やかに成長できるよう「10の姿」を園内での活動や遊びのヒントに活用しています。

感染症について予防対策マニュアル

現在作成中です。出来上がりましたら配布いたしますので、ご活用ください。

あおば R4.5.13

園庭の桜の花が散るのと同時に、まわりの草木たちも花を咲かせたり、冬のあいだ堅くなっていたつぼみも 暖かい日差しに向かって歯をゆっくりと広げ始め、それぞれの存在を誇らしげに認め合っているようにも見える季節です。連休明けから寒さを感じる日もありましたが、これから暖かさから暑さへと気温も変わり、幼稚園の活動も熱を上げる時期です。でも・・・とても気になるのが感染症・・・皆様もご承知の通り、最近また新規感染者が増えているという報道がされています。これからもできるだけの感染防止をとりながら、子どもたちが幼稚園で過ごす時間を有意義に、活動の意味を踏まえながら、「方法」というものにとらわれずに「目的」という大事なものを忘れないで、健康に配慮して爽やかな日々を創っていこうと思います。

子どものマスク着装・屋外でのマスク着装について

報道でマスクの着装につい政府からの発表等がされています。統一的見解が出た場合はそれに従います。その際はあらためてお知らせいたします。

園服について

自由遊びや保育中(全体会等の園服着用以外の日)は自由に脱いだり着たりしていますが、当園では基本的には幼稚園生活の意識付けのという理由で、登園・降園時は園服・園帽着用です。夏園服更衣までまだ数日ありますので、気温の高い日は園服の中を薄着にするなどしていただきますようお願いいたします。

わすれもの・なくしものの取り扱いについて

新しいクラス・幼稚園生活に慣れてくるこの時期、成長の過程ともみられるケンカや自己主張・けがもありがちですがわすれものもおおくなってきます。

幼稚園に忘れ物がある場合はその日のうちにお家に連絡します・・・不在・不通の場合は次の日に連絡します。お子さんが幼稚園に園服・配布物等忘れ物したと思われる場合はその日のうちに幼稚園までご連絡ください。

なくしもの

なくしもの・忘れ物防止の為、園服・園帽は登園・降園時は、かばんの中にしまわずに着用・着帽させてください。なくしものがあった場合はその日のうちに確認し探します。大きな失くしもの場合はその日のうちにアプリで各ご家庭へ連絡します。

園服・園帽等間違えて持っていってしまったことが考えられる場合は次の登園日まで待ってもらう旨、お伝えして次の登園日以降確認がとれない場合はどう対応するのか保護者の方に伝えます。

保護者IDカード

保護者のみなさん日頃から、お子さんの送り迎え等のご協力ありがとうございます。送り迎えの際に園側として保護者の方にお子さんを引き渡す時、日頃面識のあります、お母さんや保護者の方ですと安心して引き渡しすることができるのですが、面識のない保護者の方ですと不安を感じるので日頃面識のない保護者の方の証としてIDカードを示してもらえば、より安心安全を確保できるのではないかと職員会議で話し合いました。今の時代どのようなことが起きるかわからないので「善は急げ」と躊躇なく作成することにしました。来週中にはお渡ししますので日頃面識のない保護者の方がお迎えされるときは是非ご提示ください。

夏園服・トレーニングウェア・なふだのお渡しする日について 6月1日ころもがえ

アプリにて注文をいただきました夏園服・麦わら帽子・トレーニングウェア・なふだを5月27日にお渡しする予定です。

エアーコンデショナー(エアコン)工事

いよいよ取り付け工事が始まります。保育の環境保持のため土曜・日曜に工事を進めていきます。

光陰矢のごとし光は「日」陰は「月」の意味で日々が矢の速さのように、あっ!という間に過ぎるという意味だそうです。

あっ!というまに5月の中下旬、子どもたちの様子も新しいクラスに馴染み、それぞれの子どもの個性も出てくるようになり、甘えや疲れによる小さなトラブルも起きやすいのがこの時期です。些細なことでも子どもと考え、気持ちのいい風を感じながら、みんなで行動することの楽しさ、そこでの決まりやマナーの大切さを春の植物の成長のように自然な形で体得できるような環境づくりに配慮したいと思います。いろいろな子どもと接していると、様々なことがあります・・・日々の積み重ねでどのように成長していくのだろうか、お父さんお母さんも大きくなればなるだけ不安になるときもあると思います。だからといって不安のままにしておく訳にはいきません。よくありきたりにもっともらしく難しい顔をした人たちがいう事には*愛情が伝わるようにする。*しつけは一貫する。*子どもの存在を認めてあげる。*周囲の人間が仲がよい等々が基本的には大切だといわれています。しかし、もっと大切なことは一緒に育つ心構えを持ち、実行することと思います。幼児期の教育は「耳から入れず目から入れろ」という言葉があります。大人がああしなさい!こうしなさい!そんなことをしてはだめ!なんでわからないの!とやかましく言っても、子どもは耳で聞くだけになりがちです。大人の姿や態度を見て自然と学ぶときが多いものです。良いところも悪いところも大なり小なり見て学びます。親が子どもに自ら伝えようと動いて子どもが学習理解することが多いのです。おとうさん〇年生、おかあさん○年生になった喜びを感じながら、一緒に成長していきましょう!

空手道くらぶ

年長児希望者を対象に「空手道クラブ」を開設していましたが、本年度も感染症感染防止措置として開設を断念します。何かの機会に「礼」の大切さ等を子どもに伝える機会ができれば伝えようと思います。

子どものマスク着装・屋外でのマスク着装について

報道でマスクの着装につい政府からの発表等がされています。統一的見解が出た場合はそれに従います。その際はあらためてお知らせいたします。

園服について

自由遊びや保育中(全体会等の園服着用以外の日)は自由に脱いだり着たりしていますが、当園では基本的には幼稚園生活の意識付けのという理由で、登園・降園時は園服・園帽着用です。夏園服更衣までまだ数日ありますので、気温の高い日は園服の中を薄着にするなどしていただきますようお願いいたします。

わすれもの・なくしものの取り扱いについて

新しいクラス・幼稚園生活に慣れてくるこの時期、成長の過程ともみられるケンカや自己主張・けがもありがちですがわすれものもおおくなってきます。

幼稚園に忘れ物がある場合はその日のうちにお家に連絡します・・・不在・不通の場合は次の日に連絡します。お子さんが幼稚園に園服・配布物等忘れ物したと思われる場合はその日のうちに幼稚園までご連絡ください。

なくしもの

なくしもの・忘れ物防止の為、園服・園帽は登園・降園時は、かばんの中にしまわずに着用・着帽させてください。なくしものがあった場合はその日のうちに確認し探します。大きな失くしもの場合はその日のうちにアプリで各ご家庭へ連絡します。

園服・園帽等間違えて持っていってしまったことが考えられる場合は次の登園日まで待ってもらう旨、お伝えして次の登園日以降確認がとれない場合はどう対応するのか保護者の方に伝えます。

保護者IDカード

保護者のみなさん日頃から、お子さんの送り迎え等のご協力ありがとうございます。送り迎えの際に園側として保護者の方にお子さんを引き渡す時、日頃面識のあります、お母さんや保護者の方ですと安心して引き渡しすることができるのですが、面識のない保護者の方ですと不安を感じるので日頃面識のない保護者の方の証としてIDカードを示してもらえば、より安心安全を確保できるのではないかと職員会議で話し合いました。今の時代どのようなことが起きるかわからないので「善は急げ」と躊躇なく作成することにしました。来週中にはお渡ししますので日頃面識のない保護者の方がお迎えされるときは是非ご提示ください。

夏園服・トレーニングウェア・なふだのお渡しする日について 6月1日ころもがえ

アプリにて注文をいただきました夏園服・麦わら帽子・トレーニングウェア・なふだを5月27日にお渡しする予定です。

エアーコンデショナー(エアコン)工事

いよいよ取り付け工事が始まります。保育の環境保持のため土曜・日曜に工事を進めていきます。

光陰矢のごとし光は「日」陰は「月」の意味で日々が矢の速さのように、あっ!という間に過ぎるという意味だそうです。

あっ!というまに5月の中下旬、子どもたちの様子も新しいクラスに馴染み、それぞれの子どもの個性も出てくるようになり、甘えや疲れによる小さなトラブルも起きやすいのがこの時期です。些細なことでも子どもと考え、気持ちのいい風を感じながら、みんなで行動することの楽しさ、そこでの決まりやマナーの大切さを春の植物の成長のように自然な形で体得できるような環境づくりに配慮したいと思います。いろいろな子どもと接していると、様々なことがあります・・・日々の積み重ねでどのように成長していくのだろうか、お父さんお母さんも大きくなればなるだけ不安になるときもあると思います。だからといって不安のままにしておく訳にはいきません。よくありきたりにもっともらしく難しい顔をした人たちがいう事には*愛情が伝わるようにする。*しつけは一貫する。*子どもの存在を認めてあげる。*周囲の人間が仲がよい等々が基本的には大切だといわれています。しかし、もっと大切なことは一緒に育つ心構えを持ち、実行することと思います。幼児期の教育は「耳から入れず目から入れろ」という言葉があります。大人がああしなさい!こうしなさい!そんなことをしてはだめ!なんでわからないの!とやかましく言っても、子どもは耳で聞くだけになりがちです。大人の姿や態度を見て自然と学ぶときが多いものです。良いところも悪いところも大なり小なり見て学びます。親が子どもに自ら伝えようと動いて子どもが学習理解することが多いのです。おとうさん〇年生、おかあさん○年生になった喜びを感じながら、一緒に成長していきましょう!

空手道くらぶ

年長児希望者を対象に「空手道クラブ」を開設していましたが、本年度も感染症感染防止措置として開設を断念します。何かの機会に「礼」の大切さ等を子どもに伝える機会ができれば伝えようと思います。

令和3年度計算書類

5月16日〜20日週案(活動の予定)

5月16日〜20日週案(活動の予定)PDFをクリックすると開きます。