5月20日~25日週案(活動の予定)

R6.5.17 AOBA

裏庭の大きな桜の木の花がゆっくりとたくさんいっきに開花しました。あっという間に5月の中旬、子どもたちの様子も新しいクラスに馴染み、それぞれの子どもの個性も出てくるようになり、甘えや疲れによる小さなトラブルやけがが起きやすいのがこの時期です。ささいなことでも子どもと考え、気持ちのいい風を感じながら、みんなで行動することの楽しさ、そこでの決まりやマナーの大切さを春の植物の成長のように自然な形で体得できるような環境づくりに配慮したいと思います。いろいろな子どもと接していると、様々なことがあります・・・日々の積み重ねでどのように成長していくのだろうか、お父さんお母さんも大きくなればなるだけ不安になるときもあると思います。だからといって不安のままにしておく訳にはいきません。よくありきたりにもっともらしく*愛情が伝わるようにする。*しつけは一貫する。*子どもの存在を認めてあげる。*周囲の人間が仲がよい等々が基本的には大切だといわれています。しかし、もっと大切なことは一緒に育つという心構えを持ち、実行することと思います。

睡眠の大切さ

子どもはことばの獲得が少ない分、表現や表情が豊かで、「いいなぁ〜」と思えるほど朝とても爽やかで楽しそうな表情をする時も「あれっ!機嫌が悪いのかな?」と感じたり急に怒り出したりするときもあります。一説によると感情の起伏は睡眠時間に影響されているといえます。今の時代、テレビはもとよりスマートホンの動画で多くの興味を引くものがたくさんあります。時間がいくらあっても足りないぐらい「あとちょっと あとちょっとだけ」と見ている間に「もうこんな時間」という事になります。できるだけ多くの睡眠時間をとらせるような早寝・早起きの生活環境創りをお願いします。そうすることにより親の自由時間も増えてきます。

個人懇談週間終了

個人懇談に来園してくださりありがとうございました。懇談の内容等を参考に良い環境をつくっていきます。また必要に応じて懇談が必要な場合はお知らせ下さい。

教員1名増やします・・6月より

6月3日より保育環境のより充実のため教員を1名増やします。当初は補助教員として配置します。保護者のみなさまへの紹介は6月3日以降のドキュメンテーション●あおば●で紹介させていただきます。

こぐまクラブ表彰

年に数回、子ども達への交通安全の啓蒙として交通安全紙芝居・交通安全のおはなし等で保護者の方にご協力していただいています「こぐまクラブ」が今年度表彰されることとなりました。PTAの役員の方が代表として24日に表彰を受けます。

睡眠の大切さ

子どもはことばの獲得が少ない分、表現や表情が豊かで、「いいなぁ〜」と思えるほど朝とても爽やかで楽しそうな表情をする時も「あれっ!機嫌が悪いのかな?」と感じたり急に怒り出したりするときもあります。一説によると感情の起伏は睡眠時間に影響されているといえます。今の時代、テレビはもとよりスマートホンの動画で多くの興味を引くものがたくさんあります。時間がいくらあっても足りないぐらい「あとちょっと あとちょっとだけ」と見ている間に「もうこんな時間」という事になります。できるだけ多くの睡眠時間をとらせるような早寝・早起きの生活環境創りをお願いします。そうすることにより親の自由時間も増えてきます。

個人懇談週間終了

個人懇談に来園してくださりありがとうございました。懇談の内容等を参考に良い環境をつくっていきます。また必要に応じて懇談が必要な場合はお知らせ下さい。

教員1名増やします・・6月より

6月3日より保育環境のより充実のため教員を1名増やします。当初は補助教員として配置します。保護者のみなさまへの紹介は6月3日以降のドキュメンテーション●あおば●で紹介させていただきます。

こぐまクラブ表彰

年に数回、子ども達への交通安全の啓蒙として交通安全紙芝居・交通安全のおはなし等で保護者の方にご協力していただいています「こぐまクラブ」が今年度表彰されることとなりました。PTAの役員の方が代表として24日に表彰を受けます。

5月7日~11日週案(活動の予定)

R6.5.2 あおば

5月、ゴールデンウィーク真っ只中、憲法の記念日・みどりの日・こどもの日・振替休日と国民の祝日が続きます。いま園庭の桜は満開でその中を🎏こいのぼり🎏がゆうゆうと泳いでいるように見えます。新年度が始まり、あれもしたいな、これもしたいなと思っているうちに一年間十二ヵ月の一ヶ月が経ってしまいました。連休明けしましたらもう5月もあっという間に過ぎます。園としては「運動会」に向けての取り組み、秋の収穫に向けての「たねまき」いろいろな経験や体験を子ども達と一緒に過ごしていこうと思っていますが時の流れがめまぐるしくも思う今日この頃です。

子ども達の知識なりおこないの吸収力はとても強く、大人の真似をしてみたり、覚えた事を自慢げに教えてくれたりすることを見ても、やはり身近な人生の先輩でもある大人がお手本を見せて、日常の生活の楽しさ、前向きに物事を考える力を子どもたちに伝えていくことが大切と考える時期でもあります。不思議や発見、覚えたことの自慢や誇り・それを認めてくれる仲間、間違っちゃたことを素直に直す力、この時期を大切に襟を正し初めての体験や経験が子ども達に夢や希望、「おやすみなさい」と言ったあとで明日の楽しみを抱かせられるように一日一日を歩んでいきたいと思っています。

幼児期の育ちは「耳から入れず目から入れろ」という言葉があります。大人がああしなさい!こうしなさい!そんなことをしてはだめ!なんでわからないの!とやかましく言っても、子どもは耳で聞くだけになりがちです。大人の姿や態度を見て自然と学ぶときが多いものです。良いところも悪いところも大なり小なり見て学びます。親が子どもに自ら伝えようと動いて子どもが学習理解することが多いのです。こじつけがましい例えですが、どちらか一方の手の親指と小指をくっつけてみてください。親指を動かさずに小指を曲げて近づけても親指と小指はくっつきません。ところがその反対に親指を動かし小指に近づければ小指も無理なく反応し、二つの指はピタッとくっつきます。これはあくまで例えですが、子どもと親(大人)との間柄はこのようなものです。「こどもが親をどのようにみているか」という前に、子どもに寄り添うことも大切です。「子どもは親の言うとおりにはならないが、親のするとおりになる」という言葉、しつけもこれと同じ事だと思います。

こどもの日

5月5日は「端午の節句」こどもの日です。無病息災で子どもが成長するようにと願う日でもあります。幼稚園の園庭にこいのぼりを泳がせホールには5月人形を飾りみんなの健やかな成長を願っています。

子ども達の知識なりおこないの吸収力はとても強く、大人の真似をしてみたり、覚えた事を自慢げに教えてくれたりすることを見ても、やはり身近な人生の先輩でもある大人がお手本を見せて、日常の生活の楽しさ、前向きに物事を考える力を子どもたちに伝えていくことが大切と考える時期でもあります。不思議や発見、覚えたことの自慢や誇り・それを認めてくれる仲間、間違っちゃたことを素直に直す力、この時期を大切に襟を正し初めての体験や経験が子ども達に夢や希望、「おやすみなさい」と言ったあとで明日の楽しみを抱かせられるように一日一日を歩んでいきたいと思っています。

幼児期の育ちは「耳から入れず目から入れろ」という言葉があります。大人がああしなさい!こうしなさい!そんなことをしてはだめ!なんでわからないの!とやかましく言っても、子どもは耳で聞くだけになりがちです。大人の姿や態度を見て自然と学ぶときが多いものです。良いところも悪いところも大なり小なり見て学びます。親が子どもに自ら伝えようと動いて子どもが学習理解することが多いのです。こじつけがましい例えですが、どちらか一方の手の親指と小指をくっつけてみてください。親指を動かさずに小指を曲げて近づけても親指と小指はくっつきません。ところがその反対に親指を動かし小指に近づければ小指も無理なく反応し、二つの指はピタッとくっつきます。これはあくまで例えですが、子どもと親(大人)との間柄はこのようなものです。「こどもが親をどのようにみているか」という前に、子どもに寄り添うことも大切です。「子どもは親の言うとおりにはならないが、親のするとおりになる」という言葉、しつけもこれと同じ事だと思います。

こどもの日

5月5日は「端午の節句」こどもの日です。無病息災で子どもが成長するようにと願う日でもあります。幼稚園の園庭にこいのぼりを泳がせホールには5月人形を飾りみんなの健やかな成長を願っています。

5月えんだより

4月30日~5月2日週案(活動の予定)

あおば

進級式・入園式から早3週間、明日からゴールデンウイークが始まりもう5月・・・日の経つのは本当に早いものです。子どもたちの「ぴかぴかの新しいなふだ」もだんだんと馴染んできたようにも見えます。朝「おはようございますっ!」と挨拶してくれる子がとても多いです。きっとお父さんお母さんが気持ちのいい挨拶をしているんだなぁと思いつつ、朝の挨拶はとてもきもちがいいもんだなぁとつくづく感じている今日この頃です。また、なにかしら不安げだった子どもが笑顔に変わるこの時期、とても楽しいです。楽しい雰囲気はとても良いことですが、進級した子どもたちの中には元気が有り余ってか思いっきり走ったりしてしまってる姿も見かけます、集団生活でのルール・マナーの大切さも自然と伝えていくつもりです。

ことば

産まれてから、しぐさや、笑い顔や笑い声、泣き顔や泣声で伝えてくれていた事が、「うぅ〜う」

「あんよ」と発声に変わり、いつの間にか「ことば」が出たときそして「会話」が成立した時は、とても嬉しいものです。その時を思い出すと大人も子どもも笑顔になり「やったね!やったね!」という気持ちになり、何が何でも嬉しいものです。どんどん言葉の数も増え、当たり前のように会話を重ねていくうちに「あれっ!」どこで聞いてきたのかな、覚えてきたのかな?と考え込むような怖い言葉や他人を傷つけてしまう言葉を使う事もあります。悪気が無くても「面白い」「聞いた人が反応する」という場合も有りますが、悪い言葉はいけません!それを教え込むのは幼児期であり、大人の役割です。幼稚園も努力します。ご家庭でのご協力もよろしくお願いします。すがすがしい会話の聞こえる環境を一緒に創っていきましょう!

PTA活動

園での子ども達の活動の後押しとしては保護者のみなさまのご理解とご協力がなんといっても必要となります。5月11日(土曜日)に総会を催し役員案・行事予定・事業案・会計案を承認していただき活動開始となります。来週アプリでお知らせします。よろしくお願いいたします。

おべんとう

今週の火曜日は一日保育の始まりで「おべんとうDay」でした。子どもたちは嬉しそうに自慢げに食べ楽しい時間を作っていたようです。おかあさんがつくってくれた「おべんとう」を子ども達がそのちっちゃな手で幼稚園まで持ってきて食べるものは家庭と幼稚園を繋げる大事なものです。どうも ありがとうございます!!

農業用水路通水に伴う事故防止について

ながぬま土地改良区からのお知らせです。5月中に農業用水路が満水になります。あまり目立たないのですが近くにあり、満水の場合はとてもすごい勢いでたくさんの水が流れています。子ども達だけの外出は絶対禁止とし、その近くには大人も近寄らないようにしてください!

年長組保護者 各位

空手道クラブについて

年長児保護者様あてに来週アプリアンケートでお知らせします。

ことば

産まれてから、しぐさや、笑い顔や笑い声、泣き顔や泣声で伝えてくれていた事が、「うぅ〜う」

「あんよ」と発声に変わり、いつの間にか「ことば」が出たときそして「会話」が成立した時は、とても嬉しいものです。その時を思い出すと大人も子どもも笑顔になり「やったね!やったね!」という気持ちになり、何が何でも嬉しいものです。どんどん言葉の数も増え、当たり前のように会話を重ねていくうちに「あれっ!」どこで聞いてきたのかな、覚えてきたのかな?と考え込むような怖い言葉や他人を傷つけてしまう言葉を使う事もあります。悪気が無くても「面白い」「聞いた人が反応する」という場合も有りますが、悪い言葉はいけません!それを教え込むのは幼児期であり、大人の役割です。幼稚園も努力します。ご家庭でのご協力もよろしくお願いします。すがすがしい会話の聞こえる環境を一緒に創っていきましょう!

PTA活動

園での子ども達の活動の後押しとしては保護者のみなさまのご理解とご協力がなんといっても必要となります。5月11日(土曜日)に総会を催し役員案・行事予定・事業案・会計案を承認していただき活動開始となります。来週アプリでお知らせします。よろしくお願いいたします。

おべんとう

今週の火曜日は一日保育の始まりで「おべんとうDay」でした。子どもたちは嬉しそうに自慢げに食べ楽しい時間を作っていたようです。おかあさんがつくってくれた「おべんとう」を子ども達がそのちっちゃな手で幼稚園まで持ってきて食べるものは家庭と幼稚園を繋げる大事なものです。どうも ありがとうございます!!

農業用水路通水に伴う事故防止について

ながぬま土地改良区からのお知らせです。5月中に農業用水路が満水になります。あまり目立たないのですが近くにあり、満水の場合はとてもすごい勢いでたくさんの水が流れています。子ども達だけの外出は絶対禁止とし、その近くには大人も近寄らないようにしてください!

年長組保護者 各位

空手道クラブについて

年長児保護者様あてに来週アプリアンケートでお知らせします。

4月22日〜28日週案(活動の予定)PDF

R6.4.19 あおば

今年も温かくなるのが早く感じ札幌・函館ではもう桜の花の開花宣言されました。幼稚園の桜の木のつぼみも日毎、膨らみだし今にも桜色の花びらが咲きそうになり、園舎前の花壇ではチュ-リップの葉が 「こんなに・・・」というほど、たくさん葉を広げています。また早朝には玄関には多くの昨年の秋の名残の枯葉が落ちています。卒園して小学生になった子ども達の名残を感じながら春を受け止めて、夏に向けてよーいドン!したところです。

来週からおそとあそび!!

いよいよ来週から「おそとあそび」遊具で遊ぶ時のお約束事や楽しく遊ぶきまりを子ども達と確認しあいながら徐々に自由時間・設定保育の中でのおそと遊びを始めます。春の日差し・空気をたくさん体に当てのびのびとした活動をします。センタートラックの芝は養生中です。週案で活動の予定をご確認ください。

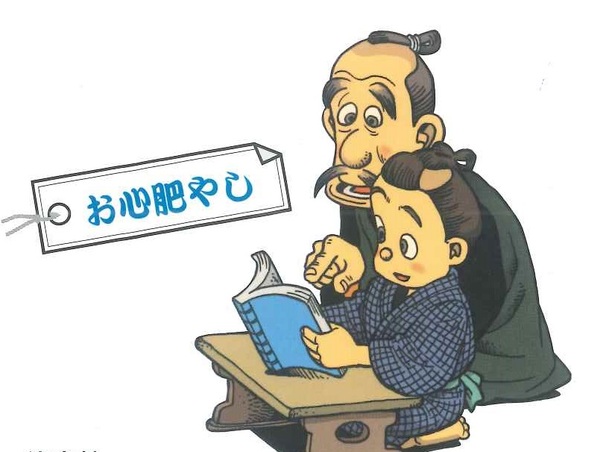

三つ子の魂百まで・・・毎年この時期載せています

よく幼稚園等で使われる言葉「三つ子の魂百まで」最近はそうゆうことはないと言われ始めているそうです。年齢のことを言えば江戸時代の江戸町民の「子育て仕草」というという江戸時代に伝えられてきた子育ての指針があります。これは現代とは環境が違うというところもありますが、語り継がれてきただけあり今でも参考になるものもたくさんあります。「三つ心、六つ躾(しつけ)九つ言葉十二文十五里で決まる」というものです。

簡単に説明させてもらいますと

三つ心(三歳)江戸時代は、人間を脳・体・心の三つからなっていると捉え、心は脳と体を結びつけている糸のようなものと考えました。そこで三歳までにこの糸を綿密にはらせようとしました。心がなければ人形で人間ではないという認識があったようです。三歳までに子どもたちの人格は決まってしまうので、十分愛情を注いで、人に思いやりのある子に育てましょう。

六つ心(6歳)六歳までに、三歳で張った糸を自由に動かす動かし方を訓練させました。日常の仕草などを癖になるまで繰り返し繰返し訓練し、身に付けさせました。六歳までに挨拶の仕方や箸の持ち方から始まって、一通りの躾を済ませておきましょう!

九つ言葉(9歳) 九つまでに子どもらしい挨拶、大人に世辞が言えるようにしました。世辞とは、現代のお世辞とは違って「○○さん、こんにちは、今日は暑いですね」などの挨拶や「お体は大丈夫ですか」などの相手を思いやる言葉を付け加えていくことができるという事です。九歳まではどのような人にも失礼でない言葉使いができるようにしましょう。

十二文(12歳) 十二歳までに、主人に代わっていろいろなことが出来るようになる。十二歳までに、いろは四十八文字の手習いから始まって、数字、手紙の書き方を覚えていきました。

十五理(15歳) 物事の道理(経済・物理・科学・心理など)が理解できるようにさせる。この年齢になると、その子の将来がわかってきます。商人に向く子ども、学者の道に向く子ども・その他の道に進みたい子どもの様子が見えてきます。子どもの 個性を尊重して、能力を洞察し、将来を見抜いて、その子にあった道に振り分けるのが、寺小屋の師匠の務めだったそうです。十五歳までに暗記ではなく、こうした諸々のことが理解できるようになってないといけないと言われていました。

このように江戸のしぐさとして、家庭で育て、社会で育ち、一人前になっていったことは、数え年でおこなっているのだろうという事を考え合わせても、年齢に合わせていったものは数少ない子育ての指針だったようです。育つ時には育つのだから、その子どもに合わせて 様子を見ていればいいという個人重視の考え方も大切ですが、伝えていかなければいけないこともたくさんあります。伝え、様子を見て、伝えたことが少しでもできた時には認めていくことを繰り返すことによって、子どもは育っていくのだと思います。そして近くにいる大人は、良いモデルとなっていくことが大切です。

ホームページについて

先にもお伝えしていますがホームページで子どもたちの様子を伝えています。その際、写真掲載でお子さんの写真が載る場合があります。お子さんの写真掲載を止めてほしい場合は幼稚園までお知らせください。

来週からおそとあそび!!

いよいよ来週から「おそとあそび」遊具で遊ぶ時のお約束事や楽しく遊ぶきまりを子ども達と確認しあいながら徐々に自由時間・設定保育の中でのおそと遊びを始めます。春の日差し・空気をたくさん体に当てのびのびとした活動をします。センタートラックの芝は養生中です。週案で活動の予定をご確認ください。

三つ子の魂百まで・・・毎年この時期載せています

よく幼稚園等で使われる言葉「三つ子の魂百まで」最近はそうゆうことはないと言われ始めているそうです。年齢のことを言えば江戸時代の江戸町民の「子育て仕草」というという江戸時代に伝えられてきた子育ての指針があります。これは現代とは環境が違うというところもありますが、語り継がれてきただけあり今でも参考になるものもたくさんあります。「三つ心、六つ躾(しつけ)九つ言葉十二文十五里で決まる」というものです。

簡単に説明させてもらいますと

三つ心(三歳)江戸時代は、人間を脳・体・心の三つからなっていると捉え、心は脳と体を結びつけている糸のようなものと考えました。そこで三歳までにこの糸を綿密にはらせようとしました。心がなければ人形で人間ではないという認識があったようです。三歳までに子どもたちの人格は決まってしまうので、十分愛情を注いで、人に思いやりのある子に育てましょう。

六つ心(6歳)六歳までに、三歳で張った糸を自由に動かす動かし方を訓練させました。日常の仕草などを癖になるまで繰り返し繰返し訓練し、身に付けさせました。六歳までに挨拶の仕方や箸の持ち方から始まって、一通りの躾を済ませておきましょう!

九つ言葉(9歳) 九つまでに子どもらしい挨拶、大人に世辞が言えるようにしました。世辞とは、現代のお世辞とは違って「○○さん、こんにちは、今日は暑いですね」などの挨拶や「お体は大丈夫ですか」などの相手を思いやる言葉を付け加えていくことができるという事です。九歳まではどのような人にも失礼でない言葉使いができるようにしましょう。

十二文(12歳) 十二歳までに、主人に代わっていろいろなことが出来るようになる。十二歳までに、いろは四十八文字の手習いから始まって、数字、手紙の書き方を覚えていきました。

十五理(15歳) 物事の道理(経済・物理・科学・心理など)が理解できるようにさせる。この年齢になると、その子の将来がわかってきます。商人に向く子ども、学者の道に向く子ども・その他の道に進みたい子どもの様子が見えてきます。子どもの 個性を尊重して、能力を洞察し、将来を見抜いて、その子にあった道に振り分けるのが、寺小屋の師匠の務めだったそうです。十五歳までに暗記ではなく、こうした諸々のことが理解できるようになってないといけないと言われていました。

このように江戸のしぐさとして、家庭で育て、社会で育ち、一人前になっていったことは、数え年でおこなっているのだろうという事を考え合わせても、年齢に合わせていったものは数少ない子育ての指針だったようです。育つ時には育つのだから、その子どもに合わせて 様子を見ていればいいという個人重視の考え方も大切ですが、伝えていかなければいけないこともたくさんあります。伝え、様子を見て、伝えたことが少しでもできた時には認めていくことを繰り返すことによって、子どもは育っていくのだと思います。そして近くにいる大人は、良いモデルとなっていくことが大切です。

ホームページについて

先にもお伝えしていますがホームページで子どもたちの様子を伝えています。その際、写真掲載でお子さんの写真が載る場合があります。お子さんの写真掲載を止めてほしい場合は幼稚園までお知らせください。