R6.6.21 ������

�u�������I�v�Ƃ����Ԃɗ��T���ō��N��6���͂����A�����T����7���A���T�͉^����́u������イ�v�^����̗��K���܂Ƃ߂ɓ���܂��I�����āA�q�ǂ��B�Ɂu����ǂ������v�����������ɗ��Ă����I�ƈӎ��t����������ł�����܂��B�����K�͕����ʂ葍���K�ł��̂œr���C���̕K�v������ΏC�������ʂ����蓾�܂��̂Ō��w�����ꍇ�͂��̕ӂ̂Ƃ��낲�������������B4���V�w������3�������o���W�c�����̒��ł̈�l��l�̌����ɂ����A���܂�͂��܂�Ƃ�����ł̌^�ɂ͂߂Ȃ��u����ǂ������v�ɂ��Ă����܂��B

�u�����I�D��S�v

�u�����I�D��S�v�����Ȃ�Ȃ����t�ł����A�ǂ��������̂��Ƃ������u���R�Ȃ��A�Ƃɂ����N���o�Ďd���Ȃ������v�̂��Ƃ������ł��B��l�ɂȂ�ɂ�Ď����Ă������̂ł����c���͑�l���炷��ƁA����Ɋւ��Ă͈̑�Ȑ搶�ł��B���Ƃ��A���ꂳ��̌g�ѓd�b������������A���ڂ������̂̒����Ђ�����Ԃ��Ă݂���B����������G�������Ắu���āI���āI�v�ƌ����Ă�����A�y������S�ɂ�����A�����������Ƃ́A�܂��Ɂu���R�Ȃ��v�N���o�Ă��鋻���̂Ȃ���킴�u�����I�D��S�v�Ƃ��������ł��B�c�����u����̓��_�ȏ��v�u����͂���Ȃ��s���v�Ƃ������A��l�̂悤�ȕ����ւ��Ă����܂���B�ڂɓ��邷�ׂĂ̂��Ƃ�S�ɋz���������Ƃ��܂��B��l���猩��Ɓu�����A�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ�����́H�v�ƕ���Ȃ����Ƃ��炯�B��Ȃ������������A�X�g���X�����܂��Ă���B���ӎ��̂����ɑ�l�́A�����������q�ǂ��̌����I�D��S���u�Ԃ��v���ƂɕK���̖����𑗂��Ă���̂ł��B���̌��ʁA�q�ǂ��B��7�ɂȂ鍠�ɂ́A�݂��Ƃɑ�l���������܂��I�܂�u�ʂɋ����Ȃ��`���v�u������ĈӖ�����́H�v�u�ǂ������Ӗ��H�v���������̖��C�͂Ȏ�҂ւ��ϐg���n�߂�킯�ł��B�����Ƃ������������ł͂���܂���B���w�Z���w�܂ł̊ԂɁA���R�������邱�Ɩ����u���������߂Ȃ����I�v�Ɩ��������Ȃ��Ɍ����邱�ƂŁA�q�ǂ��́u�������A�����́w���S�x�ł���n�j�Ȃv�Ƃ����l���O�Z���o���Ă��܂��̂ł��B���ɁA�u�����I�D��S�v���������ꂽ�q�ǂ��́A���̃X�e�b�v�A�u�m�I�D��S�v�Ƃ����A���E���B�i�K�ɐi�߂����Ƃ��A���B�S���w�Ŏ�����Ă��܂��B���R�Ȃ��N���o�Ă��錴���I�D��S���l����������̂ł͂Ȃ��A�x�����Ă���͂��߂āu����͂Ȃ����ȁH�v�u�ǂ����ׂ��番����̂��ȁH�v�Ƃ������R��T�����鍂�x�ȍD��S���萶���܂��B���ꂪ�u��v�ƂȂ��āA�L�т₩���u�m���v����܂�A���ʂ̖L���ȏ��N�����ւƐ������Ă�����̂ł��B�u�����I�D��S�����v�E�E�E����������邩������܂��d�v�Ȏ��́A������B����́A�q�ǂ��̕��������ɑ��Ĉꌾ�ł���������u�m��I�ȋ����v�����ɏo���Ă݂����Ƃ������ƁB�܂�A��������A�{�����肷��O�ɁA��x�́u�����A�m��������邮�炢�y���������I�v�Ǝq�ǂ��̊���������Ă�����Ƃ������ł��B�ɗ�ł����A���Ƃ����C�^�[����Ȃ��������Ă����Ƃ��Ă��u�ʔ����́H�v�Ƃ�͂��x�͊���ɉ���������ł��B���̏�ŁA�_���Ȏ��̓_���Ȃ̂��ƁB��������Ǝw�����邱�Ƃ���ł��B�q�ǂ��̐S�ɂ́A����ꂽ��A�{��ꂽ�肵���߂��������ł͂Ȃ��A�������Ă�������u�������v���c��܂��B���t����������Ǝq�ǂ��̒��ɓ���܂��B�������ɂ��܂��傤�I�@�@�@

�n�C�u���b�h�t�@��

��[�ɂ�錒�N��Q�h�~�̂��ߗ�C���g�U������n�C�u���b�h�t�@�����e�������ɕt���܂����B

�M���ǎw���v

�M���Ǘ\�h�̂��߂ɂЂ����̉��ɔM���A���[����z�u���Ă��܂��B

�u�����I�D��S�v

�u�����I�D��S�v�����Ȃ�Ȃ����t�ł����A�ǂ��������̂��Ƃ������u���R�Ȃ��A�Ƃɂ����N���o�Ďd���Ȃ������v�̂��Ƃ������ł��B��l�ɂȂ�ɂ�Ď����Ă������̂ł����c���͑�l���炷��ƁA����Ɋւ��Ă͈̑�Ȑ搶�ł��B���Ƃ��A���ꂳ��̌g�ѓd�b������������A���ڂ������̂̒����Ђ�����Ԃ��Ă݂���B����������G�������Ắu���āI���āI�v�ƌ����Ă�����A�y������S�ɂ�����A�����������Ƃ́A�܂��Ɂu���R�Ȃ��v�N���o�Ă��鋻���̂Ȃ���킴�u�����I�D��S�v�Ƃ��������ł��B�c�����u����̓��_�ȏ��v�u����͂���Ȃ��s���v�Ƃ������A��l�̂悤�ȕ����ւ��Ă����܂���B�ڂɓ��邷�ׂĂ̂��Ƃ�S�ɋz���������Ƃ��܂��B��l���猩��Ɓu�����A�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ�����́H�v�ƕ���Ȃ����Ƃ��炯�B��Ȃ������������A�X�g���X�����܂��Ă���B���ӎ��̂����ɑ�l�́A�����������q�ǂ��̌����I�D��S���u�Ԃ��v���ƂɕK���̖����𑗂��Ă���̂ł��B���̌��ʁA�q�ǂ��B��7�ɂȂ鍠�ɂ́A�݂��Ƃɑ�l���������܂��I�܂�u�ʂɋ����Ȃ��`���v�u������ĈӖ�����́H�v�u�ǂ������Ӗ��H�v���������̖��C�͂Ȏ�҂ւ��ϐg���n�߂�킯�ł��B�����Ƃ������������ł͂���܂���B���w�Z���w�܂ł̊ԂɁA���R�������邱�Ɩ����u���������߂Ȃ����I�v�Ɩ��������Ȃ��Ɍ����邱�ƂŁA�q�ǂ��́u�������A�����́w���S�x�ł���n�j�Ȃv�Ƃ����l���O�Z���o���Ă��܂��̂ł��B���ɁA�u�����I�D��S�v���������ꂽ�q�ǂ��́A���̃X�e�b�v�A�u�m�I�D��S�v�Ƃ����A���E���B�i�K�ɐi�߂����Ƃ��A���B�S���w�Ŏ�����Ă��܂��B���R�Ȃ��N���o�Ă��錴���I�D��S���l����������̂ł͂Ȃ��A�x�����Ă���͂��߂āu����͂Ȃ����ȁH�v�u�ǂ����ׂ��番����̂��ȁH�v�Ƃ������R��T�����鍂�x�ȍD��S���萶���܂��B���ꂪ�u��v�ƂȂ��āA�L�т₩���u�m���v����܂�A���ʂ̖L���ȏ��N�����ւƐ������Ă�����̂ł��B�u�����I�D��S�����v�E�E�E����������邩������܂��d�v�Ȏ��́A������B����́A�q�ǂ��̕��������ɑ��Ĉꌾ�ł���������u�m��I�ȋ����v�����ɏo���Ă݂����Ƃ������ƁB�܂�A��������A�{�����肷��O�ɁA��x�́u�����A�m��������邮�炢�y���������I�v�Ǝq�ǂ��̊���������Ă�����Ƃ������ł��B�ɗ�ł����A���Ƃ����C�^�[����Ȃ��������Ă����Ƃ��Ă��u�ʔ����́H�v�Ƃ�͂��x�͊���ɉ���������ł��B���̏�ŁA�_���Ȏ��̓_���Ȃ̂��ƁB��������Ǝw�����邱�Ƃ���ł��B�q�ǂ��̐S�ɂ́A����ꂽ��A�{��ꂽ�肵���߂��������ł͂Ȃ��A�������Ă�������u�������v���c��܂��B���t����������Ǝq�ǂ��̒��ɓ���܂��B�������ɂ��܂��傤�I�@�@�@

�n�C�u���b�h�t�@��

��[�ɂ�錒�N��Q�h�~�̂��ߗ�C���g�U������n�C�u���b�h�t�@�����e�������ɕt���܂����B

�M���ǎw���v

�M���Ǘ\�h�̂��߂ɂЂ����̉��ɔM���A���[����z�u���Ă��܂��B

�U���P�V��~�Q�P���T�āi�����̗\��j

R6.6.14 ������

6������V���ɂ����Ă͋C���������Ȃ�A�c���̏W�c�{�݁i�c�t���E���ǂ����E�ۈ牀���j�Ŋ����ǂ����s���͂��߂鎞���ƌ����Ă��܂��B6������ɗ��s����q�ǂ��̊����ǂɂ��ďЉ�܂��B���q�ǂ���������ԂŒ����ԉ߂����A�ӂꍇ�����Ƃ��������߁A��l�ł������Ǔ��ɜ늳���Ă���Ƃ����s���₷����������܂��B���ꂩ���C�����オ��A�w���p���M�[�i��葫���a�Ȃǂɂ�����q�ǂ����}���ɑ������鎞���ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

6���Ɏq�ǂ���������₷��������

�w���p���M�[�i

��ɃR�N�T�b�L�[�E�C���X�������Ƃ��Ĝ늳���銴���ǂł��B1����4���炢�܂ł̓��c����������₷���Ƃ���Ă��܂��B�Ǐ�38�x�`40�x���x�̍��M���o��ق��A�̂ǂ̒ɂ݂Ȃǂ�����܂��B�܂��A�̂ǂ̔S���ɓ��L�̐��Ԃ��ꂪ�ł���̂������ł��B���M�Ǐ��1������3�����x�����A�̂ǂ̒ɂ݂̂ق����ɂ�H�~�s�U�A�S�g�̌��ӊ��Ȃǂ����ǂ���ƌ����Ă��܂��B���������E�o�H�w���p���M�[�i�́A�t����Ăɂ����ė��s����Ƃ����A�Ă����̑�\�I�ȕa�C�̈�ł��B��Ȋ����o�H�́A�����A�o�������A�ڐG�����ŁA�a�C�ɂ�����������̎����͂̂ǂ���E�C���X���r�o����邽�߁A�P�������Ƃ��̔ɂ���Ċ������邱�Ƃ�����܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�葫���a�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�葫���a�Ƃ́A�R�N�T�b�L�[�E�C���XA6�AA16�A�G���e���E�C���X71�iEV71�j�Ȃǂ��܂��܂ȃE�C���X�������ƂȂ銴���ǂł��B���5�Ζ����̓��c����������₷���ƌ����Ă��܂��B�Ǐ��@��ȏǏ�Ƃ��āA���o�S����葫�̖��[�Ȃǂ�2�`3mm���x�̐��A�����]������܂��B���ǎ҂̖�R����1�̊����Ŕ��M�������܂����A���M�ɂȂ邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B�܂��A�܂�ɐ�������]���Ȃǂ̍����ǂǂ��邱�Ƃ�����ƌ����Ă��܂��B���������E�o�H���s�����͏t����Ăɂ����Ăł��B�����o�H�́A�����A�o�������A�ڐG�����ŁA�P���ł��Ƃ��̔�ւ�����������܂��B�܂��A�Ǐo���ŏ��̏T�̊����͂��ł������悤�ł��B

���������M�i�v�[���M�j

�A�f�m�E�C���X�Ɋ������邱�ƂŔ��ǂ��鏬���ɑ����a�C�ł��B�Ǐ�38�x����39�x�̍��M���o�邱�Ƃ������ł��B�ق��ɂ��A�̂ǂ̒ɂ݂⌋�����Ȃǂ̏Ǐ���܂��B���������E�o�H�ʏ�A6�������痬�s���n�߁A7������8���ɂ����Ċ����̃s�[�N���}���܂��B��Ȋ����o�H�͔����ƐڐG�����ł��B�v�[���ł̐ڐG��^�I���̋��p�ȂǂŊ������邱�Ƃ����邽�߁A�ʖ��v�[���M�Ƃ��Ă�Ă��܂��B

�����Ljݒ����i�H���Łj

�ۂ�E�C���X�Ȃǂ������H�i�␅��ێ悷�邱�ƂŔ��ǂ��銴���ǂł��B�Ă͋C���⎼�x���������߁A���Ǐo�����咰��O-157��T�����l���ہA�J���s���o�N�^�[�A���F�u�h�E���ۂȂǍیn�̕a���̂������Ƃ���H���ł����s��₷���Ȃ�܂��B�Ǐ��a���̂ɂ���āA�H�i�����ɂ��Ă��甭�ǂ���܂ł̊��Ԃ�Ǐ�͈قȂ�܂��B�������A�����Ă����ɂ≺���A�f���C�A���M�A���ɂȂǂ̏Ǐ��ǂ���悤�ł��B���������E�o�H�یn�̐H���ł́A�C���⎼�x�������Ȃ�Ă̎����ɗ��s���₷���Ȃ�܂��B��Ȋ����o�H�́A�\���ɉ��M����Ă��Ȃ����⋛�A���������Ȃǂ����ɂ��邱�Ƃɂ��o�������A�ڐG�����ł��B

���s�������B���i�����ӂ������j

�����v�X�E�C���X�������Ƃ��������ǂŁA���3����6�̎q�ǂ���������₷���ƌ����Ă��܂��B�Ǐ����M�Ǝ����B�ƌĂ�鎨�̉����t�߂ɂ�����t�B�̎��ł��B���nj�1������3����Ƀs�[�N���}��1�T�Ԓ��x�Ŏ��͎��܂�܂��B��ʓI�ɂ����ӂ������Ƃ��Ă�A�ꍇ�ɂ���Ă͖��ې����������Ȃǂ̍����ǂǂ��邱�Ƃ�����悤�ł��B���̃E�C���X�Ɋ��������ꍇ�A1�Ύ��ł͏Ǐo��̂�20%���x�ł����A4�Έȍ~��90%���x�Ǐo��ƌ����Ă��܂��B���������E�o�H�����ӂ������͐��N�����ɗ��s���J��Ԃ��Ă���A�~���珉�Ăɂ����ė��s��₷���a�C�ł��B�Ǐ��ǂ���O���犴���҂̑��t�̒��ɃE�C���X���r�o����Ă���A��Ȋ����o�H�͑��t�����������ڐG�����ɂȂ�܂��B

���s���p������

�`�����̊p�����ƌ��������������Ĕ��ǂ����̓`���a�ł��B�A�f�m�E�C���X8�^����ȕa���̂Ƃ���Ă��܂��B�Ǐ��ڂ̏[����ڂ�ɁA�܂Ԃ��̎��Ȃǂ���ȏǏ�ł��B�c���̏ꍇ�͖ڂɖ������邱�Ƃ�����A�Е��̖ڂŔ��ǂ���������Е��̖ڂɊ������邱�Ƃ�����Ƃ������Ă��܂��B���������E�o�H�N�Ԃ�ʂ��Ĕ���������̂́A�v�[���{�ݓ��ł̊��������������邽�߁A���ɉċG�ɗ��s���₷���悤�ł��B��Ȋ����o�H�͔�����ڐG�����ł����A���f���ł̕s�\���ȃv�[���̐���^�I���Ȃǂ���Ċ������邱�Ƃ�����܂��B

�n�A�ۊ�����

�n�����A�����ۂ�a���̂Ƃ��銴���ǂł��B�Ǐ��G������`�����^�o�]�i�ƂтЁj�A�������A�x���Ȃǂ��܂��܂ȏǏ���܂��B�G�����̏Ǐ�Ƃ��Ĕ��M��̂ǂ̒ɂ݁A�����p�߉��Ȃǂ�������ق��A�オ䕏�ɐԂ����A�S�g�ɑN�g�F�̔����o��̂������ł��B�܂��`�����^�o�]�̏Ǐ�Ƃ��ẮA���Ǐ����ɐ��Ԃ��ꂪ�݂��A���^�����肩���Ԃ���������肵�܂��B���������E�o�H���N�~�̎����Ət����Ăɂ����Ă̎����ɗ��s���܂��B��Ȋ����o�H�͔�����ڐG�����ł����A�H�i����Čo���������邱�Ƃ�����悤�ł��B

�S���P

�S���P�ۂ������Ŋ�������a�C�ŁA��ɓ��c�����̎q�ǂ���������₷���ƌ����Ă��܂��B�Ǐ��R���R���ƊP������A�q���[�Ƃ����J�𐁂��悤�ȉ��𗧂Ăđ����z���A���L�̊P�������ł��B���M���邱�Ƃ͂��܂�Ȃ����̂́A�A�����A�����쐫�̂���P�������ԑ����A��ɖ���Ȃ��قǂ̊P���݂��邱�Ƃ�����܂��B����3�J�������̓����̏ꍇ�A�ċz���ł��Ȃ��Ȃ锭���x���A�������Ȃǂ̍����ǂ��N����₷���A���ɂ�����邱�Ƃ�����悤�ł��B���������E�o�H�N�Ԃ�ʂ��Ĕ���������̂́A�t����Ă̎����ɂ����ė��s���܂��B��Ȋ����o�H�͔�����ڐG�����ł��B

RS�E�C���X������

RS�E�C���X�����ǂ́A�a���̂ł���RS�E�C���X���`�d���邱�Ƃɂ���Ă�����ċz�튴���ǂł��B�������Ԃ�2�`8���A��ʓI�ɂ�4�`6���Ŕ��ǂ��܂��B�Ǐ������̏ꍇ�͌y���Ǐ�ł��݂܂����A�d���ꍇ�ɂ͊P���Ђǂ��Ȃ�����A�ċz���ꂵ���Ȃ�Ȃǂ̏Ǐo�邱�Ƃ�����܂��B���ɋC�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A���㐔�T�Ԃ��琔�����̐Ԃ����RS�E�C���X�Ɋ������邱�Ƃł��B��������ƁA�C�ǎx���A�x���Ȃǂ��N�������Ƃ�����A1�`3%���d�lj�����ƌ����Ă��܂��B�����o�H�̓C���t���G���U�Ɠ��l�A������ڐG�����ł��BRS�E�C���X�����ǂ̃��N�`���͂܂����p������Ă��܂���B�\�h�@�́A��A�P�G�`�P�b�g�Ȃǂ��L���ł��BRS�E�C���X�����ǂɂ͓�����͂���܂���B���Â͏Ǐ��a�炰��ΏǗÖ@�ɂȂ�܂��B

���p�@�����J���ȁu�Ă�����O�ɔ������W�q�ǂ��̊����Ǒ�v�@�����Ǘ\�h�ڎ�i�r�@

6���Ɏq�ǂ���������₷��������

�w���p���M�[�i

��ɃR�N�T�b�L�[�E�C���X�������Ƃ��Ĝ늳���銴���ǂł��B1����4���炢�܂ł̓��c����������₷���Ƃ���Ă��܂��B�Ǐ�38�x�`40�x���x�̍��M���o��ق��A�̂ǂ̒ɂ݂Ȃǂ�����܂��B�܂��A�̂ǂ̔S���ɓ��L�̐��Ԃ��ꂪ�ł���̂������ł��B���M�Ǐ��1������3�����x�����A�̂ǂ̒ɂ݂̂ق����ɂ�H�~�s�U�A�S�g�̌��ӊ��Ȃǂ����ǂ���ƌ����Ă��܂��B���������E�o�H�w���p���M�[�i�́A�t����Ăɂ����ė��s����Ƃ����A�Ă����̑�\�I�ȕa�C�̈�ł��B��Ȋ����o�H�́A�����A�o�������A�ڐG�����ŁA�a�C�ɂ�����������̎����͂̂ǂ���E�C���X���r�o����邽�߁A�P�������Ƃ��̔ɂ���Ċ������邱�Ƃ�����܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�葫���a�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�葫���a�Ƃ́A�R�N�T�b�L�[�E�C���XA6�AA16�A�G���e���E�C���X71�iEV71�j�Ȃǂ��܂��܂ȃE�C���X�������ƂȂ銴���ǂł��B���5�Ζ����̓��c����������₷���ƌ����Ă��܂��B�Ǐ��@��ȏǏ�Ƃ��āA���o�S����葫�̖��[�Ȃǂ�2�`3mm���x�̐��A�����]������܂��B���ǎ҂̖�R����1�̊����Ŕ��M�������܂����A���M�ɂȂ邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B�܂��A�܂�ɐ�������]���Ȃǂ̍����ǂǂ��邱�Ƃ�����ƌ����Ă��܂��B���������E�o�H���s�����͏t����Ăɂ����Ăł��B�����o�H�́A�����A�o�������A�ڐG�����ŁA�P���ł��Ƃ��̔�ւ�����������܂��B�܂��A�Ǐo���ŏ��̏T�̊����͂��ł������悤�ł��B

���������M�i�v�[���M�j

�A�f�m�E�C���X�Ɋ������邱�ƂŔ��ǂ��鏬���ɑ����a�C�ł��B�Ǐ�38�x����39�x�̍��M���o�邱�Ƃ������ł��B�ق��ɂ��A�̂ǂ̒ɂ݂⌋�����Ȃǂ̏Ǐ���܂��B���������E�o�H�ʏ�A6�������痬�s���n�߁A7������8���ɂ����Ċ����̃s�[�N���}���܂��B��Ȋ����o�H�͔����ƐڐG�����ł��B�v�[���ł̐ڐG��^�I���̋��p�ȂǂŊ������邱�Ƃ����邽�߁A�ʖ��v�[���M�Ƃ��Ă�Ă��܂��B

�����Ljݒ����i�H���Łj

�ۂ�E�C���X�Ȃǂ������H�i�␅��ێ悷�邱�ƂŔ��ǂ��銴���ǂł��B�Ă͋C���⎼�x���������߁A���Ǐo�����咰��O-157��T�����l���ہA�J���s���o�N�^�[�A���F�u�h�E���ۂȂǍیn�̕a���̂������Ƃ���H���ł����s��₷���Ȃ�܂��B�Ǐ��a���̂ɂ���āA�H�i�����ɂ��Ă��甭�ǂ���܂ł̊��Ԃ�Ǐ�͈قȂ�܂��B�������A�����Ă����ɂ≺���A�f���C�A���M�A���ɂȂǂ̏Ǐ��ǂ���悤�ł��B���������E�o�H�یn�̐H���ł́A�C���⎼�x�������Ȃ�Ă̎����ɗ��s���₷���Ȃ�܂��B��Ȋ����o�H�́A�\���ɉ��M����Ă��Ȃ����⋛�A���������Ȃǂ����ɂ��邱�Ƃɂ��o�������A�ڐG�����ł��B

���s�������B���i�����ӂ������j

�����v�X�E�C���X�������Ƃ��������ǂŁA���3����6�̎q�ǂ���������₷���ƌ����Ă��܂��B�Ǐ����M�Ǝ����B�ƌĂ�鎨�̉����t�߂ɂ�����t�B�̎��ł��B���nj�1������3����Ƀs�[�N���}��1�T�Ԓ��x�Ŏ��͎��܂�܂��B��ʓI�ɂ����ӂ������Ƃ��Ă�A�ꍇ�ɂ���Ă͖��ې����������Ȃǂ̍����ǂǂ��邱�Ƃ�����悤�ł��B���̃E�C���X�Ɋ��������ꍇ�A1�Ύ��ł͏Ǐo��̂�20%���x�ł����A4�Έȍ~��90%���x�Ǐo��ƌ����Ă��܂��B���������E�o�H�����ӂ������͐��N�����ɗ��s���J��Ԃ��Ă���A�~���珉�Ăɂ����ė��s��₷���a�C�ł��B�Ǐ��ǂ���O���犴���҂̑��t�̒��ɃE�C���X���r�o����Ă���A��Ȋ����o�H�͑��t�����������ڐG�����ɂȂ�܂��B

���s���p������

�`�����̊p�����ƌ��������������Ĕ��ǂ����̓`���a�ł��B�A�f�m�E�C���X8�^����ȕa���̂Ƃ���Ă��܂��B�Ǐ��ڂ̏[����ڂ�ɁA�܂Ԃ��̎��Ȃǂ���ȏǏ�ł��B�c���̏ꍇ�͖ڂɖ������邱�Ƃ�����A�Е��̖ڂŔ��ǂ���������Е��̖ڂɊ������邱�Ƃ�����Ƃ������Ă��܂��B���������E�o�H�N�Ԃ�ʂ��Ĕ���������̂́A�v�[���{�ݓ��ł̊��������������邽�߁A���ɉċG�ɗ��s���₷���悤�ł��B��Ȋ����o�H�͔�����ڐG�����ł����A���f���ł̕s�\���ȃv�[���̐���^�I���Ȃǂ���Ċ������邱�Ƃ�����܂��B

�n�A�ۊ�����

�n�����A�����ۂ�a���̂Ƃ��銴���ǂł��B�Ǐ��G������`�����^�o�]�i�ƂтЁj�A�������A�x���Ȃǂ��܂��܂ȏǏ���܂��B�G�����̏Ǐ�Ƃ��Ĕ��M��̂ǂ̒ɂ݁A�����p�߉��Ȃǂ�������ق��A�オ䕏�ɐԂ����A�S�g�ɑN�g�F�̔����o��̂������ł��B�܂��`�����^�o�]�̏Ǐ�Ƃ��ẮA���Ǐ����ɐ��Ԃ��ꂪ�݂��A���^�����肩���Ԃ���������肵�܂��B���������E�o�H���N�~�̎����Ət����Ăɂ����Ă̎����ɗ��s���܂��B��Ȋ����o�H�͔�����ڐG�����ł����A�H�i����Čo���������邱�Ƃ�����悤�ł��B

�S���P

�S���P�ۂ������Ŋ�������a�C�ŁA��ɓ��c�����̎q�ǂ���������₷���ƌ����Ă��܂��B�Ǐ��R���R���ƊP������A�q���[�Ƃ����J�𐁂��悤�ȉ��𗧂Ăđ����z���A���L�̊P�������ł��B���M���邱�Ƃ͂��܂�Ȃ����̂́A�A�����A�����쐫�̂���P�������ԑ����A��ɖ���Ȃ��قǂ̊P���݂��邱�Ƃ�����܂��B����3�J�������̓����̏ꍇ�A�ċz���ł��Ȃ��Ȃ锭���x���A�������Ȃǂ̍����ǂ��N����₷���A���ɂ�����邱�Ƃ�����悤�ł��B���������E�o�H�N�Ԃ�ʂ��Ĕ���������̂́A�t����Ă̎����ɂ����ė��s���܂��B��Ȋ����o�H�͔�����ڐG�����ł��B

RS�E�C���X������

RS�E�C���X�����ǂ́A�a���̂ł���RS�E�C���X���`�d���邱�Ƃɂ���Ă�����ċz�튴���ǂł��B�������Ԃ�2�`8���A��ʓI�ɂ�4�`6���Ŕ��ǂ��܂��B�Ǐ������̏ꍇ�͌y���Ǐ�ł��݂܂����A�d���ꍇ�ɂ͊P���Ђǂ��Ȃ�����A�ċz���ꂵ���Ȃ�Ȃǂ̏Ǐo�邱�Ƃ�����܂��B���ɋC�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A���㐔�T�Ԃ��琔�����̐Ԃ����RS�E�C���X�Ɋ������邱�Ƃł��B��������ƁA�C�ǎx���A�x���Ȃǂ��N�������Ƃ�����A1�`3%���d�lj�����ƌ����Ă��܂��B�����o�H�̓C���t���G���U�Ɠ��l�A������ڐG�����ł��BRS�E�C���X�����ǂ̃��N�`���͂܂����p������Ă��܂���B�\�h�@�́A��A�P�G�`�P�b�g�Ȃǂ��L���ł��BRS�E�C���X�����ǂɂ͓�����͂���܂���B���Â͏Ǐ��a�炰��ΏǗÖ@�ɂȂ�܂��B

���p�@�����J���ȁu�Ă�����O�ɔ������W�q�ǂ��̊����Ǒ�v�@�����Ǘ\�h�ڎ�i�r�@

�U���P�O��~�P�T���T�āi�����̗\��j

R6.6.7 ������

���̎����A�ˊO�V�т������Ȃ�A�q�ǂ������́u�����`�v�Ƃ��������ʼn��ɂ��牀��ւƌ������Ă��܂��B�V�т̂͂��L�����āA�F�B�Ƃ̊ւ����L�����Ă����悤�ł��B�悢�����������Ƃ肽���Ƃ������܂��B

���܁A�c�t���ł͉^����Ɍ����Ă̗��K���^������A���낢������K�̉��y���c�t���������n���Ă��܂��B�t����āA�����Ƃ����Ԃɂ�������7���ł��B

���z�̗͂��Ďq�ǂ��������c�t�����ƂĂ����C�Â��Ă��܂����B

�E�q�ǂ��̐������l�G�ɗႦ��

�����~�ɂ́A�����A�m���A�h�����A��܁A�}�t���[�A�X�q�����~�����Ȃ�܂��B�ł��t�ɂȂ�Δ������悭�Ȃ�A�����Ăɂ͓�����O�ł����h�������܁A�}�t���[�̒��p�͍l���������ł����ɂȂ�܂��B�q�ǂ��̐����́A�l�G�̕ω��ɂ��Ƃ����܂��B���܂ꂽ�Ă̂Ƃ��͐^�~�B�e�̉������P�A�Ŕ�������X�q�܂ŁA��������ƕ�ݍ��ޕK�v������܂��B���ɂ�������ƈ��łق����w�l�ւ̐M�����x����Ă�ɂ͎q�ǂ����瑗����Ȃ�炩�̗v���̕\�������������ɉ����Ă����邱�Ƃ��d�v�ł��B���̃P�A�͔����ɂ��Ƃ����A�ꐶ�K�v�Ȃ��̂ł��B���ځA�h�����𒅂�̂͒��S�n�������悤�ɁA�q�ǂ��̐����ɍ��킹�ď��X�ɔ������Ă����K�v������܂��B�u�߂�����͋y���邪���Ƃ��v�ƌ����܂����A�S�n�悢�t��Ăɒ����߂��邱�Ƃ́A�q�ǂ��̊����Ȃ��A�\���̉��E��ł��܂����Ƃɂ��Ȃ�܂��B�^�ē��ɂ���悤�Ȏv�t���̎q�ǂ��A���ɒj�̎q�͐e�ƌ��𗘂��Ȃ��Ȃ����肵��������܂��B�e�̑��݂��^�ē��̖h������}�t���[�̂悤�ł����Ƃ������������Ă��܂��܂��B����͎v�t���̈ꎞ�I�Ȍ��ۂŁA�U��Ԃ��Ă݂�ƂȂ�炩�̊o�������邱�Ƃł��B�S�̒��ւ�����ɂ��܂��傤�I

�^�����Ɍ����āI�I

�V���U���̉^����Ɍ������K�������Ȃ��Ă��܂��B���J����������Ƃ��ɂ��[���ȋx�{�Ɖh�{�A�����ĉq���ʂɋC�����Č��C�ɉĂ��}���y�����Ă��߂����܂��傤�B���M��̒��̈����Ƃ��ɂ͖��������Ȃ��ł������Ƌx�܂��Ă����Ă��������B������7��6���u��������ǂ������v�݂͂�Ȃ��y�����^����ɂ��܂��傤�I

�c�������ł̊O�o�E�O�V�т͋֎~�ł��A���ӂ��Ă��������I�@

�U���͈�N�̒��Œ��������邪�Z�������ł��A���邢�̂Ŏ��Ԃ̊��o���킩�炸���v������Ɓu�����I��������Ȏ��ԁI�v�Ɗ����邱�Ƃ����邩�Ǝv���܂��B�|�J�|�J�̗z�C�������Ȃ邱�̎����A�q�ǂ��͂��O�V�т��ƂĂ��D�݂܂��B�N�����ɂ��Ȃ�Ǝ����łł���E���������ł��ł���E�F�B�ƈꏏ�ɂł���Ƃ����C�����Ǝ��M���t���Ă��܂��B�܂��e�����낢��Ȃ��Ƃ������ŏo����悤�ɂȂ����Ɗ����邱�Ƃ������Ȃ�܂��B����͂ƂĂ��ǂ����ƂȂ̂ł����c���͗c���ł��B���Ԃ̊��o���Ȃ��v�����Ă��܂�����A�D���S�ł��낢��ȂƂ���ɍs���Ă��܂����肷�邱�Ƃ�����܂��B���̂̑P���E��ʃ��[���E�댯�̎@�m���E�E�E�܂��܂���l�̗͂��K�v�Ȏ����ł��B�����������Ƃ����x�����܂��B�c�������ł̊O�o�͐�ɋ֎~�Ƃ��Ă��������B

���J��

�͂��������т̂��ӂ̂Ђ�����T���^������K�̂��ߊJ�����܂��B���͉^����I����̃v�[���V�тł̎Ő��̍L��Ƃ��܂��B

�����Ăɔ����E�E��[�ɂ���

�k�C�����Ă͖ҏ��ƂȂ���������Ă��܂��B

�C���R�O�x���������������A�M���ǂ̕����ꂽ�肵�܂��B���ł̑�Ƃ��Ă͋C���}�㏸�̏ꍇ�͂��O�V�т��T���܂��ƂƂ��ɉ����ł͑S�ۈ玺�V���E�����̑̒���������Ȃ��Ƃ��ɗ��p����E�����̌v�W�J���ɋƖ��p��^�G�A�R�����z�[���ɂ͑啔���Ή��G�A�R�����Q��ݒu���Ă��܂��̂ŋC�������̏㏸���ɂ͊O�C���Ƃ̍����l���������̌��N�Ǘ��̂��ߎ��������������܂��B

���܁A�c�t���ł͉^����Ɍ����Ă̗��K���^������A���낢������K�̉��y���c�t���������n���Ă��܂��B�t����āA�����Ƃ����Ԃɂ�������7���ł��B

���z�̗͂��Ďq�ǂ��������c�t�����ƂĂ����C�Â��Ă��܂����B

�E�q�ǂ��̐������l�G�ɗႦ��

�����~�ɂ́A�����A�m���A�h�����A��܁A�}�t���[�A�X�q�����~�����Ȃ�܂��B�ł��t�ɂȂ�Δ������悭�Ȃ�A�����Ăɂ͓�����O�ł����h�������܁A�}�t���[�̒��p�͍l���������ł����ɂȂ�܂��B�q�ǂ��̐����́A�l�G�̕ω��ɂ��Ƃ����܂��B���܂ꂽ�Ă̂Ƃ��͐^�~�B�e�̉������P�A�Ŕ�������X�q�܂ŁA��������ƕ�ݍ��ޕK�v������܂��B���ɂ�������ƈ��łق����w�l�ւ̐M�����x����Ă�ɂ͎q�ǂ����瑗����Ȃ�炩�̗v���̕\�������������ɉ����Ă����邱�Ƃ��d�v�ł��B���̃P�A�͔����ɂ��Ƃ����A�ꐶ�K�v�Ȃ��̂ł��B���ځA�h�����𒅂�̂͒��S�n�������悤�ɁA�q�ǂ��̐����ɍ��킹�ď��X�ɔ������Ă����K�v������܂��B�u�߂�����͋y���邪���Ƃ��v�ƌ����܂����A�S�n�悢�t��Ăɒ����߂��邱�Ƃ́A�q�ǂ��̊����Ȃ��A�\���̉��E��ł��܂����Ƃɂ��Ȃ�܂��B�^�ē��ɂ���悤�Ȏv�t���̎q�ǂ��A���ɒj�̎q�͐e�ƌ��𗘂��Ȃ��Ȃ����肵��������܂��B�e�̑��݂��^�ē��̖h������}�t���[�̂悤�ł����Ƃ������������Ă��܂��܂��B����͎v�t���̈ꎞ�I�Ȍ��ۂŁA�U��Ԃ��Ă݂�ƂȂ�炩�̊o�������邱�Ƃł��B�S�̒��ւ�����ɂ��܂��傤�I

�^�����Ɍ����āI�I

�V���U���̉^����Ɍ������K�������Ȃ��Ă��܂��B���J����������Ƃ��ɂ��[���ȋx�{�Ɖh�{�A�����ĉq���ʂɋC�����Č��C�ɉĂ��}���y�����Ă��߂����܂��傤�B���M��̒��̈����Ƃ��ɂ͖��������Ȃ��ł������Ƌx�܂��Ă����Ă��������B������7��6���u��������ǂ������v�݂͂�Ȃ��y�����^����ɂ��܂��傤�I

�c�������ł̊O�o�E�O�V�т͋֎~�ł��A���ӂ��Ă��������I�@

�U���͈�N�̒��Œ��������邪�Z�������ł��A���邢�̂Ŏ��Ԃ̊��o���킩�炸���v������Ɓu�����I��������Ȏ��ԁI�v�Ɗ����邱�Ƃ����邩�Ǝv���܂��B�|�J�|�J�̗z�C�������Ȃ邱�̎����A�q�ǂ��͂��O�V�т��ƂĂ��D�݂܂��B�N�����ɂ��Ȃ�Ǝ����łł���E���������ł��ł���E�F�B�ƈꏏ�ɂł���Ƃ����C�����Ǝ��M���t���Ă��܂��B�܂��e�����낢��Ȃ��Ƃ������ŏo����悤�ɂȂ����Ɗ����邱�Ƃ������Ȃ�܂��B����͂ƂĂ��ǂ����ƂȂ̂ł����c���͗c���ł��B���Ԃ̊��o���Ȃ��v�����Ă��܂�����A�D���S�ł��낢��ȂƂ���ɍs���Ă��܂����肷�邱�Ƃ�����܂��B���̂̑P���E��ʃ��[���E�댯�̎@�m���E�E�E�܂��܂���l�̗͂��K�v�Ȏ����ł��B�����������Ƃ����x�����܂��B�c�������ł̊O�o�͐�ɋ֎~�Ƃ��Ă��������B

���J��

�͂��������т̂��ӂ̂Ђ�����T���^������K�̂��ߊJ�����܂��B���͉^����I����̃v�[���V�тł̎Ő��̍L��Ƃ��܂��B

�����Ăɔ����E�E��[�ɂ���

�k�C�����Ă͖ҏ��ƂȂ���������Ă��܂��B

�C���R�O�x���������������A�M���ǂ̕����ꂽ�肵�܂��B���ł̑�Ƃ��Ă͋C���}�㏸�̏ꍇ�͂��O�V�т��T���܂��ƂƂ��ɉ����ł͑S�ۈ玺�V���E�����̑̒���������Ȃ��Ƃ��ɗ��p����E�����̌v�W�J���ɋƖ��p��^�G�A�R�����z�[���ɂ͑啔���Ή��G�A�R�����Q��ݒu���Ă��܂��̂ŋC�������̏㏸���ɂ͊O�C���Ƃ̍����l���������̌��N�Ǘ��̂��ߎ��������������܂��B

�U���R��~�W���T�āi�����̗\��j

R6.5.31 ������

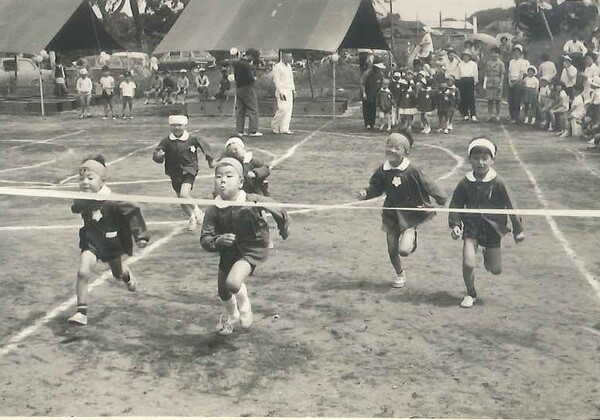

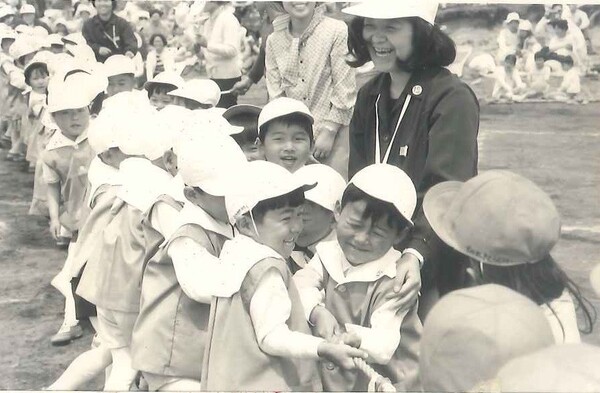

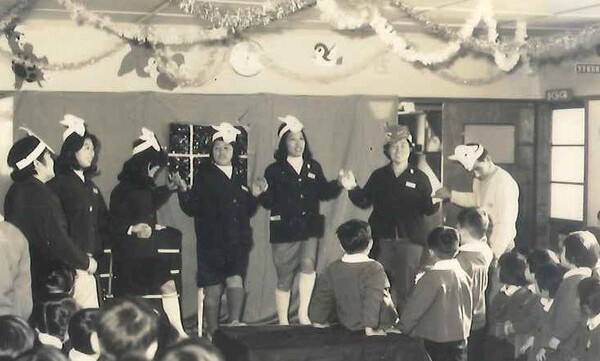

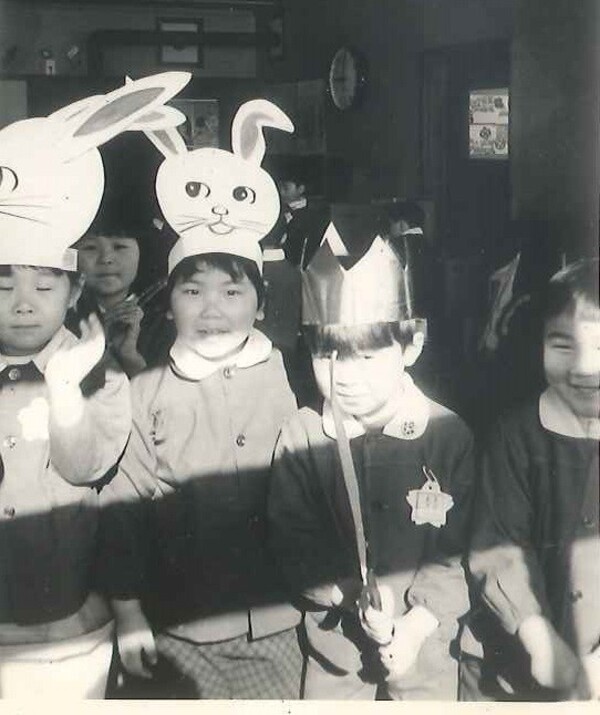

�N���̌o�̂͂ƂĂ�����6��6���Ŋw����59�N�𐔂��܂��B���a40�N�x��菀�����n�߁A���a�S�P�N6��6���ɖ{�i�I�ɏ��߂Ă̓��������}���Ĉȗ�59��̎l�G���q�ǂ������ƕی�҂̕��X�܂��A�n��̕��X�A���E���Ɏx�����Ȃ���ꏏ�ɉ߂����Ă��܂����B

��N���̎����A�q�ǂ��B�̌��C�Ȃ����A��������A������ƕ������Ă��܂��B

���A�q�ǂ��B�ɂ��������A������Ƒ������낦�u���͂悤�������܂��v�Ə�i�Ȃ����A�����Ă��ꂽ��A���A���U��Ȃ���u����ɂ���!�v�ƏΊ�ň��A���Ă��ꂽ��A�A��Ɂu���悤�Ȃ�A�܂��������v�Ƙb�������Ă��ꂽ��A�Ԏ��Ƃ��āu���肱�����˂��v�Ƙb��������ƁA�p�����������ɑ����Ă����p�������܂��B�ǂ�ȏ����Ȏq�ɂ��傫�ȃv���C�h������A������ꐶ�����\�킵����A�\�킻���Ƃ����莩���̑��݂�F�߂����悤�Ƃ��A�����F�߂�Ƃ��݂��Ɉ��S���L�ѐL���Ƃ����\��ɂȂ�����O�����Ŗ��邢�����̑������A���g�ݕ����ł���悤�ɂȂ����肵�܂��B�ނ����ŏ��̉������ی�҂̕��X�Ɍ������Ă悭�b�����Ă������Ƃ̂ЂƂƂ����u�e�v�Ƃ������͖̏�ɗ����Č���Ƃ����Ӗ��������ł���I�Ƃ������t���悭�v���o���܂��B�q�ǂ��Ɋ��Y�����Ƃ���ł����ǁA��������Č��ďo�������Ƃ�F�߂Ă�����Ɓu���Ă��Ă���Ă���v�Ƃ������S�Ɓu�F�߂Ă���Ă���v�Ƃ����ւ�����R�Ɏ��悤�ɂȂ�܂��B�q�ǂ��Ə�ɐڂ��Ă����l�Ƃ��āA�X�̎q�ǂ��B�𗝉����F�߁A���邭�L�ѐL�тƂ��������ւƌq������n���Ă��낢��Ȏl�G���q�ǂ��B�ƈꏏ�ɂ��ꂩ����ςݏd�˂Ă����܂��傤!�@�炢�Ƃ��A�Ȃ�łȂ낤�Ƃ������Ƃ��A�p���������b�ł����ŋ߂ɂȂ��Ă悭�������Ƃ��ɐe�̌����Ă���Ă������t���v���o���܂��B����̂��߂Ɋ撣���Ă��@�撣�����Ƃ����o���͎����̂��́E�E�E�悭�v���o���܂��B

�U���U���n���L�O���̂��ߋx���ł��B

�E�j�n���L�O�Ƃ��Ă��j���́u�Ђ悱�܂イ�v��PTA���o���Ă��������܂��̂łT���ɂ��q����Ɏ������܂��B�@

�J�̓�

�c�t���̃C���X�g�W�ł͂U���́A�悭🐸�J�G��🐸�Ƃ��A�W�T�C�Ƃ�☂����☂�Ƃ��u���߁v�ɊW������̂��悭�o�Ă��܂��B�k�C���ł͖{�B�قǂ̔~�J�͂Ȃ��̂ł����ڈΔ~�J�Ƃ������̂�����܂��B���߂����������Ȃ����莼�x���オ������E�E�E�J���Ɓu���傤�͂��߂��ӂ��Ă��邩��A�����Ƃ����т͂��Ȃ��łȂ��ł����ڂ��ˁI�I�v�Ƃ����X�^�C���ł����J�̓��̂��O�͐���̓��Ƃ͈Ⴄ���낢��Ȕ���������܂��̂Łu���߁v�����O�ŗV�ׂȂ��@����u���߁v�������ɔ��z��ς��܂��B�����ς𒅂���A�c�t���ɂ���傫�ȎP���������肵�đ�J�∫�V��łȂ�����O�ɏo���A���O�̓�������������A�J�ɂӂꂽ��A�J���W�߂���A�������肢�낢��Ȕ��������Ă��炨���Ǝv���܂��̂ʼnJ�̓��̓J�b�p�𒅂��Ă̓o�������肢�������܂��B

�Ղꂮ�݁E����[����Ղ��ݕی�җl

�A�������ɂ����ۈ痿���ی�҂ɊҌ������⏕��

��Ύs�ł́A�ی�҂̌o�ϓI���S�̌y���Ɨc�t������̐U����}�邽�߁A�����c�t�����̓������E�ۈ痿�ɑ��ďA�������̕⏕�������Ȃ��Ă��܂��B�W���ނ��U���S���ɂ��n�����܂��̂Ŋ����i�V���P�U���j�܂ł̒�o�����肢�������܂��B

��N���̎����A�q�ǂ��B�̌��C�Ȃ����A��������A������ƕ������Ă��܂��B

���A�q�ǂ��B�ɂ��������A������Ƒ������낦�u���͂悤�������܂��v�Ə�i�Ȃ����A�����Ă��ꂽ��A���A���U��Ȃ���u����ɂ���!�v�ƏΊ�ň��A���Ă��ꂽ��A�A��Ɂu���悤�Ȃ�A�܂��������v�Ƙb�������Ă��ꂽ��A�Ԏ��Ƃ��āu���肱�����˂��v�Ƙb��������ƁA�p�����������ɑ����Ă����p�������܂��B�ǂ�ȏ����Ȏq�ɂ��傫�ȃv���C�h������A������ꐶ�����\�킵����A�\�킻���Ƃ����莩���̑��݂�F�߂����悤�Ƃ��A�����F�߂�Ƃ��݂��Ɉ��S���L�ѐL���Ƃ����\��ɂȂ�����O�����Ŗ��邢�����̑������A���g�ݕ����ł���悤�ɂȂ����肵�܂��B�ނ����ŏ��̉������ی�҂̕��X�Ɍ������Ă悭�b�����Ă������Ƃ̂ЂƂƂ����u�e�v�Ƃ������͖̏�ɗ����Č���Ƃ����Ӗ��������ł���I�Ƃ������t���悭�v���o���܂��B�q�ǂ��Ɋ��Y�����Ƃ���ł����ǁA��������Č��ďo�������Ƃ�F�߂Ă�����Ɓu���Ă��Ă���Ă���v�Ƃ������S�Ɓu�F�߂Ă���Ă���v�Ƃ����ւ�����R�Ɏ��悤�ɂȂ�܂��B�q�ǂ��Ə�ɐڂ��Ă����l�Ƃ��āA�X�̎q�ǂ��B�𗝉����F�߁A���邭�L�ѐL�тƂ��������ւƌq������n���Ă��낢��Ȏl�G���q�ǂ��B�ƈꏏ�ɂ��ꂩ����ςݏd�˂Ă����܂��傤!�@�炢�Ƃ��A�Ȃ�łȂ낤�Ƃ������Ƃ��A�p���������b�ł����ŋ߂ɂȂ��Ă悭�������Ƃ��ɐe�̌����Ă���Ă������t���v���o���܂��B����̂��߂Ɋ撣���Ă��@�撣�����Ƃ����o���͎����̂��́E�E�E�悭�v���o���܂��B

�U���U���n���L�O���̂��ߋx���ł��B

�E�j�n���L�O�Ƃ��Ă��j���́u�Ђ悱�܂イ�v��PTA���o���Ă��������܂��̂łT���ɂ��q����Ɏ������܂��B�@

�J�̓�

�c�t���̃C���X�g�W�ł͂U���́A�悭🐸�J�G��🐸�Ƃ��A�W�T�C�Ƃ�☂����☂�Ƃ��u���߁v�ɊW������̂��悭�o�Ă��܂��B�k�C���ł͖{�B�قǂ̔~�J�͂Ȃ��̂ł����ڈΔ~�J�Ƃ������̂�����܂��B���߂����������Ȃ����莼�x���オ������E�E�E�J���Ɓu���傤�͂��߂��ӂ��Ă��邩��A�����Ƃ����т͂��Ȃ��łȂ��ł����ڂ��ˁI�I�v�Ƃ����X�^�C���ł����J�̓��̂��O�͐���̓��Ƃ͈Ⴄ���낢��Ȕ���������܂��̂Łu���߁v�����O�ŗV�ׂȂ��@����u���߁v�������ɔ��z��ς��܂��B�����ς𒅂���A�c�t���ɂ���傫�ȎP���������肵�đ�J�∫�V��łȂ�����O�ɏo���A���O�̓�������������A�J�ɂӂꂽ��A�J���W�߂���A�������肢�낢��Ȕ��������Ă��炨���Ǝv���܂��̂ʼnJ�̓��̓J�b�p�𒅂��Ă̓o�������肢�������܂��B

�Ղꂮ�݁E����[����Ղ��ݕی�җl

�A�������ɂ����ۈ痿���ی�҂ɊҌ������⏕��

��Ύs�ł́A�ی�҂̌o�ϓI���S�̌y���Ɨc�t������̐U����}�邽�߁A�����c�t�����̓������E�ۈ痿�ɑ��ďA�������̕⏕�������Ȃ��Ă��܂��B�W���ނ��U���S���ɂ��n�����܂��̂Ŋ����i�V���P�U���j�܂ł̒�o�����肢�������܂��B

6���@�����PDF

�T���Q�V��~�U���P���T�āi�����̗\��j

R6.5.24 ������

���Łu�Ȃ������v���������Ă��邱�Ƃ��A���܂ɂ���܂��B��������Ⴎ����ɂ��ė܂����������āE�E�E�ǂ�Ȃ��ǂ����܂������Ă�������܂��B�����Ƃ��ꂳ��̂��ɂ��������C���������炾�S�̂ŕ\���āE�E�E�E�E����Ȏ��A����ł�����Ƃ�����̂Ȃ��ł������܂��B���������C������ɁE�E�E����c�t���ɍs�������Ƃ����C�����Ɍ����Ă����܂��B